(...) Se há domínio em que devemos preservar o estado das coisas vigente em Portugal, e devemos prevenir quaisquer riscos que possam perturbar esse estado de coisas, esse é o domínio da liberdade religiosa e do diálogo entre religiões. Portugal é hoje um país de pluralismo religioso, acolhendo uma religião estatisticamente maioritária, a católica, reconhecendo essa especificidade da religião e da Igreja Católica em Portugal, e, ao mesmo tempo, protegendo a liberdade de expressão, de crença e de culto de todas as religiões.

Temos uma Comissão para a Liberdade Religiosa, que agrupa as diferentes religiões e constitui uma plataforma muito importante de concertação, diálogo e harmonia.

(...) Se há domínio em que devemos preservar o estado das coisas vigente em Portugal, e devemos prevenir quaisquer riscos que possam perturbar esse estado de coisas, esse é o domínio da liberdade religiosa e do diálogo entre religiões. Portugal é hoje um país de pluralismo religioso, acolhendo uma religião estatisticamente maioritária, a católica, reconhecendo essa especificidade da religião e da Igreja Católica em Portugal, e, ao mesmo tempo, protegendo a liberdade de expressão, de crença e de culto de todas as religiões.

Temos uma Comissão para a Liberdade Religiosa, que agrupa as diferentes religiões e constitui uma plataforma muito importante de concertação, diálogo e harmonia.

Ora, esta situação de pluralismo tranquilo e diálogo fecundo entre as diferentes religiões, que caracteriza Portugal, é um ativo fundamental, que devemos constantemente robustecer e preservar.

Não admira, portanto, que, já em 2019, a Assembleia da República tenha considerado o dia da aprovação da Lei da Liberdade Religiosa de 2001, 22 de junho, o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-religioso. E todos os anos o assinalamos, através de intervenções públicas e da aprovação de votos de saudação.

Em 2023, decidimos densificar um pouco mais a celebração da efeméride; e propusemos à Comissão da Liberdade Religiosa e também ao Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso, que funciona no Alto Comissariado para as Migrações (agora, Agência para a Integração, Migrações e Asilo), que juntássemos esforços e empreendêssemos conjuntamente três grandes iniciativas ao longo de todo o ano.

A primeira é um ciclo de três colóquios: um dedicado à Lei da Liberdade Religiosa; outro, à problemática da liberdade de expressão versus liberdade de religião; e outro, à natureza das religiões como património cultural da humanidade.

A segunda iniciativa é a publicação de um livro, reunindo comunicações apresentadas nos colóquios e outros textos sobre a temática da liberdade religiosa.

A terceira iniciativa é a realização de uma exposição, nas instalações da Assembleia da República, sobre a liberdade religiosa em Portugal.

Uma exposição que divulgue os marcos essenciais do pensamento público, em Portugal, sobre as questões da liberdade religiosa, na época contemporânea e até a aprovação da lei de 2001; e, subsequentemente, a sua concretização. Uma exposição que documente também as atitudes e os posicionamentos das diferentes confissões religiosas, em torno do respeito pela liberdade e o incentivo ao pluralismo e ao diálogo inter-religioso; e mostre também a forma como a liberdade de religião se encaixa no regime de direitos, liberdades e garantias, isto é, nos direitos fundamentais. Designadamente, porque a liberdade de religião nas democracias é a liberdade de ter, exprimir e praticar uma religião, e é ainda a liberdade de não ter religião, de criticar as religiões, de mudar de religião.

O espírito desta exposição (...) é incentivar a reflexão pública sobre a liberdade religiosa; e sensibilizar os atores políticos e o conjunto da sociedade portuguesa para a enorme riqueza que significam o pluralismo religioso e o diálogo entre religiões.

Uma coisa é certa: no coração de uma democracia parlamentar estão as questões ligadas aos direitos fundamentais. Entre elas, as ligadas à liberdade de crenças e cultos, ao pluralismo religioso e ao diálogo inter-religioso. E o debate político deve ser acompanhado e enriquecido pelo conhecimento e a reflexão do maior número possível de pessoas, especialistas e leigos, cidadãos em geral, sobre esta problemática tão essencial para a definição da nossa vida pessoal e coletiva; e tão importante para que a convivência entre todos, baseada na liberdade, na igual dignidade e no respeito pelas diferenças, possa continuar a frutificar.

Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República

Os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa (Lei nº 16/2001, de 22 de Junho) são a razão desta exposição, promovida pela Assembleia da República. Se faz sentido o Parlamento evocar uma lei fundamental do regime democrático, ele ganha nova dimensão quando sabemos que aquela que é hoje a casa da democracia foi já um importante mosteiro de Lisboa. Deixou de o ser precisamente porque a história do país se fez de momentos de proximidade e mesmo promiscuidade entre o poder político e a confissão dominante em Portugal, mas também de tensão e conflito entre ambos. Por isso, o lugar da realização desta exposição é também matricial e simbólico.

Sino da torre sineira do antigo mosteiro

O Palácio de São Bento (maqueta)

Onze datas de uma história

1143| Tratado de Zamora; nasce o reino de Portugal.

1179| A bula Manifestis Probatum, do Papa Alexandre III, confirma a independência.

1276| O português Pedro Julião ou Pedro Hispano, é eleito Papa (João XXI).

1493 | A bula Inter Caetera, do Papa Alexandre VI, reconhece o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha.

1496 | O acordo de casamento de D. Manuel com D. Isabel, filha dos “reis católicos” prevê a expulsão de judeus e muçulmanos; o massacre de Lisboa, de 1506, apressa a saída dos judeus.

1536| Estabelecimento da Inquisição a pedido de D. João III e autorização do Papa Paulo III. Será extinta em Março de 1821.

1670| O Papa Clemente X reconhece a restauração da independência, depois do domínio filipino (1580-1640).

1716| O arcebispo de Lisboa passa a ter o título de patriarca.

1759| O Marquês de Pombal decide a expulsão dos jesuítas e o confisco dos seus bens.

1834 | Joaquim António de Aguiar decreta a extinção das ordens religiosas em Portugal. Ao longo do século, judeus e protestantes (re)aparecem no país.

1879

| A Lei do Registo Civil passa a permitir que os não-católicos registem nascimentos, casamentos e óbitos fora da alçada da Igreja Católica.

Vitrina de livros

A questão religiosa está presente no Parlamento desde que a Revolução Liberal instaurou o parlamentarismo. Disso mesmo dão conta os três volumes A Questão Religiosa no Parlamento, que reúnem os debates da Monarquia Constitucional, da I República e do Estado Novo.

Entre muitos outros títulos de livros que aqui poderiam incluir-se, expõem-se alguns que se relacionam com o tema, seja no âmbito da intervenção política e social, das afirmações doutrinais, ou da descrição e leitura sociológica do fenómeno.

1.

Portugal e as religiões, A Herança da Diversidade /

Paulo Mendes Pinto

2.

Religião em portugal, Análise Sociológica /

José Pereira Coutinho

3. Religião e sociedade, Dois ensaios /

José Barreto

4. Judeus ilustres de Portugal /

Miriam Assor

5.

Boletim Anti-Colonial 1 a 9 /

6.

Caminhos da Justia e da Paz /

Doutrina Social da Igreja, Documentos de 1891 a 1991

7.

Concílio Ecuménico Vaticano II /

Documentos Conciliares e Pontifícios

8.

Concordatas Santa Sé - Portugal /

18 de Maio 2004 - 7 de Maio 1940

9.

Identidades religiosas em Portugal /

Ensaio interdisciplinar

Alfredo Teixeira [org.]

10.

Muçulmanos em Portugal /

Alexandra Prado Coelho [texto]

Daniel Rocha [fotografia]

11. A Questão religiosa no Parlamento /

Paula Borges Santos

12.

A Religião no espaço público portugês /

Helena Vilaça

Maria João Oliveira

Em 5 de Outubro de 1910, a República é proclamada em Portugal. Em 20 de Abril seguinte, o Governo Provisório aprova a Lei da Separação do Estado das Igrejas, nacionalizando os bens católicos e determinando a fiscalização das manifestações públicas religiosas. Em resposta, a Santa Sé corta relações diplomáticas com Portugal.

A Lei de Separação de 1911 é um marco na configuração moderna do quadro legal normativo português, estabelecendo um novo paradigma, apesar da oposição de importantes franjas do clero e da população ao novo regime.

Em 18 de Janeiro de 1917, quando o primeiro continente português parte para França, o Governo aceita a assistência religiosa aos militares em guerra. Em 1918, Portugal e a Santa Sé restabelecem relações diplomáticas e, em Julho de 1919, o Papa Bento XV reconhece a República.

No interior do catolicismo, os bispos assumem, em 1926, no Concílio Plenário Português, a ideia da autonomia da Igreja em relação ao Estado; mas várias personalidades católicas apoiam a preparação do golpe de Estado de 28 de Maio 1926, como forma de colocar fim à “anarquia” e anticlericalismo da Primeira República.

Reprodução do texto da lei de 1911

Excertos de debates na Assembleia Nacional Constituinte

“A Lei da Separação da Igreja do Estado tem, como S. Ex.a disse, princípios invioláveis, princípios que constituem a nossa honra. Esses princípios são os que nós reivindicamos durante a oposição: a liberdade dos cultos, e a soberania do poder civil.”

Bernardino Machado, sessão de 26-06-1911

Caricatura – d´O Século

Jornal O Bom Pastor

O Estado Novo instaura um novo regime que, de facto, considera o catolicismo um elemento constituinte da nacionalidade e a moral dele decorrente como uma componente poderosa de coesão do país. O regime ditatorial promove a negociação de uma Concordata com a Santa Sé, assinada em 1940; a Legação portuguesa junto da Santa Sé é elevada a Embaixada.

Mais tarde, e já no estertor do regime, a revisão da Constituição de 1933 (Lei 3/71) e a lei do Estado Novo sobre a liberdade religiosa (Lei 4/71, de 21 Agosto) afirmam o direito das confissões religiosas a igual tratamento, mas com fortes condicionantes e restrições: a lei exige 500 assinaturas reconhecidas, que ficavam desde logo assinaladas pela PIDE, polícia política do regime; e impõe o critério da representatividade de cada uma. O novo quadro legal, que esteve em vigor muito pouco tempo, revelar-se-ia, assim, uma tentativa falhada de alterar o quadro legal baseado na Constituição de 1933.

Concordata entre Portugal e a Santa Sé (1940)

Sessão 22-01-1935

Apresentada proposta de lei de alteração da Constituição Política, em que se lê, no artigo 14.º: “O artigo 45.º fica substituído pelo seguinte:

É livre o culto público ou particular de todas as religiões, podendo as mesmas organizar-se livremente de harmonia com as normas da sua hierarquia e disciplina e constituir por essa forma associações ou organizações a que o estado reconhece existência civil e personalidade política.”

Liberdade religiosa e Constituição

(...) A separação das Igrejas e das demais comunidades religiosas do Estado tem sido entendida e realizada historicamente em dois sentidos: ou como irrelevância, menosprezo ou até, indirectamente, oposição à religião ou seu acantonamento no espaço privado; ou como não identificação do Estado com qualquer religião, por respeito pela liberdade das pessoas. No primeiro caso, fala-se em laicismo; no segundo em laicidade.

Uma coisa seria o Estado ignorar as vivências religiosas que se encontram na sociedade ou a função social que, para além delas, as confissões exercem nos campos do ensino, da solidariedade ou da inclusão social. Outra coisa é o Estado não assumir fins religiosos, não professar nenhuma religião, nem submeter qualquer Igreja a um regime administrativo, sem que isso implique a sua irrelevância ou não cooperação, quando possível ou conveniente para o bem comum. E este é o sentido da Constituição de 1976.

(Jorge Miranda, excerto de texto no catálogo)

Liberdade Religiosa, um feliz adquirido em Portugal!

(...) a sociedade portuguesa mudou muito e tem vindo a tornar-se, com a imigração, multi-étnica e pluri-cultural. O panorama religioso também se alterou, passando a ser corrente a existência de núcleos de muçulmanos, hindus e de outras confissões, reclamando a sua liberdade e praticando-a, com o devido respeito. Também se tornaram mais visíveis os grupos evangélicos de diferente denominação, e os judeus, outrora perseguidos de má maneira, hoje gozando de liberdade e de prestígio.

Além disso, muitas pessoas se descrevem como não professando qualquer religião – e estão no seu direito! As nossas convicções religiosas dominantes continuam, porém, a ser católicas e no último Censo realizado 80% dos inquiridos se declararam católicos, vivendo muitos deles, pelos vistos, a sua religião de forma, dir-se-ia, pouco convencional.

(Mota Amaral, excerto de texto no catálogo)

O II Concílio do Vaticano (1962-65) trouxe um novo paradigma católico: o reconhecimento da liberdade religiosa, contrariando o Syllabus do Papa Pio IX que, um século antes, reafirmava o catolicismo como a verdade absoluta e a liberdade religiosa como “anátema”, catalogando os “erros do liberalismo” cultural e religioso.

Na última sessão do Concílio, em 7 de Dezembro de 1965, os 2385 participantes aprovaram a declaração Dignitatis Humanae sobre a liberdade religiosa: “Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa.”

Durante as décadas de 1960-70, impulsionados pelas intervenções dos papas João XXIII e Paulo VI, grupos de católicos protagonizaram importantes episódios e iniciativas de luta contra o Estado Novo. Boletim Anti-Colonial, Cadernos GEDOC, Pragma, Direito à Informação, rede dos Terceiros Sábados, são algumas das iniciativas surgidas, a par das vigílias na Igreja de São Domingos e na Capela do Rato. As comunidades minoritárias, durante as décadas do Estado Novo, afirmam a sua dissidência de diferentes formas e com vários protagonistas.

Imprensa clandestina e vigília na Capela do Rato contra a Guerra Colonial (1972)

O Direito à Informação era (...) contra a censura, em que nós ivulgávamos notícias que tínhamos da imprensa estrangeira que conseguíamos ler em Portugal e a denunciar os maus-tratos da PIDE, as perseguições, as ilegalidades. (...) Um desses números foi dedicado ao caso dos padres angolanos que ninguém sabia que existiam, que estavam presos aqui em Portugal com residência fixa e alguns como o Joaquim Pinto de Andrade, (...) e tinham estado presos em São Tomé e tudo.

(Entrevista inédita de Irene Pimentel a Nuno Teotónio Pereira, para a RTP)

A nossa experiência cristã há-de ter forçosamente impacto na nossa maneira de viver neste mundo (...)

(...) esse impacto [da vigília] ultrapassou as nossas melhores expectativas. (...) havia um dos nossos elementos do BAC, do Boletim Anti-Colonial, que (...) alimentava contactos com elementos que estavam a fazer o serviço militar. (...)

É-nos dito com alguma frequência que este episódio da Capela do Rato favoreceu a consciência dos militares para fazer a 25 de Abril.

(Entrevista inédita de Jacinto Godinho a Luís Moita, para a RTP)

Cartaz «Vimos permanecer…» afixado na Capela do Rato

Ofício do Centro Ecuménico Reconciliação

Os jovens protestantes contra o regime

Tal como a generalidade das confissões e comunidades religiosas minoritárias, a Igreja Lusitana (Comunhão Anglicana) teve também publicações proibidas pela Censura. O Esboço, jornal publicado pelos jovens da comunidade de Gaia nos finais dos anos 1960, inícios dos anos 1970, é disso exemplo.

Jornal "O Esboço"

As comunidades judaicas

Além do capitão Arthur Carlos de Barros Basto (1887-1961), fundador da Comunidade Israelita do Porto e que ajudou a resgatar os judeus “marranos”, outros líderes da comunidade judaica tiveram um papel importante na luta pela liberdade religiosa: Moisés Amzalak ainda durante a ditadura, Joshua Ruah a seguir ao 25 de Abril de 1974, Samuel Levy e José Oulman Carp já em democracia, todos sucessivos presidentes da Comunidade Israelita de Lisboa, ou Esther Mucznik, que intervém publicamente nos média.

Capitão Arthur Carlos de Barros Basto (1887-1961)

A Comunidade Islâmica de Lisboa

Em Março de 1968, fruto da vinda para Portugal de muçulmanos originários sobretudo da então colónia de Moçambique, constitui-se a Comunidade Islâmica de Lisboa, dando expressão a uma confissão até aí praticamente inexistente no país. O processo para a construção de uma mesquita só avançou já depois do 25 de Abril, e a primeira fase foi inaugurada em Março de 1985.

Cúpula da mesquita

Testemunhas de Jeová – neutralidade política e suspeição do regime

A posição de “neutralidade política” das Testemunhas de Jeová levava os seus membros a recusarem servir nas forças armadas; aliando esse facto à sua realidade minoritária e à visão da Bíblia diferente da maioria católica (e também de comunidades protestantes e evangélicas) levava o regime e a polícia política a exercerem uma especial vigilância sobre o grupo.

Máquina policopiadora onde as Testemunhas de Jeová imprimiam folhetos para distribuir com informação

Moraes: liberdade e renovação

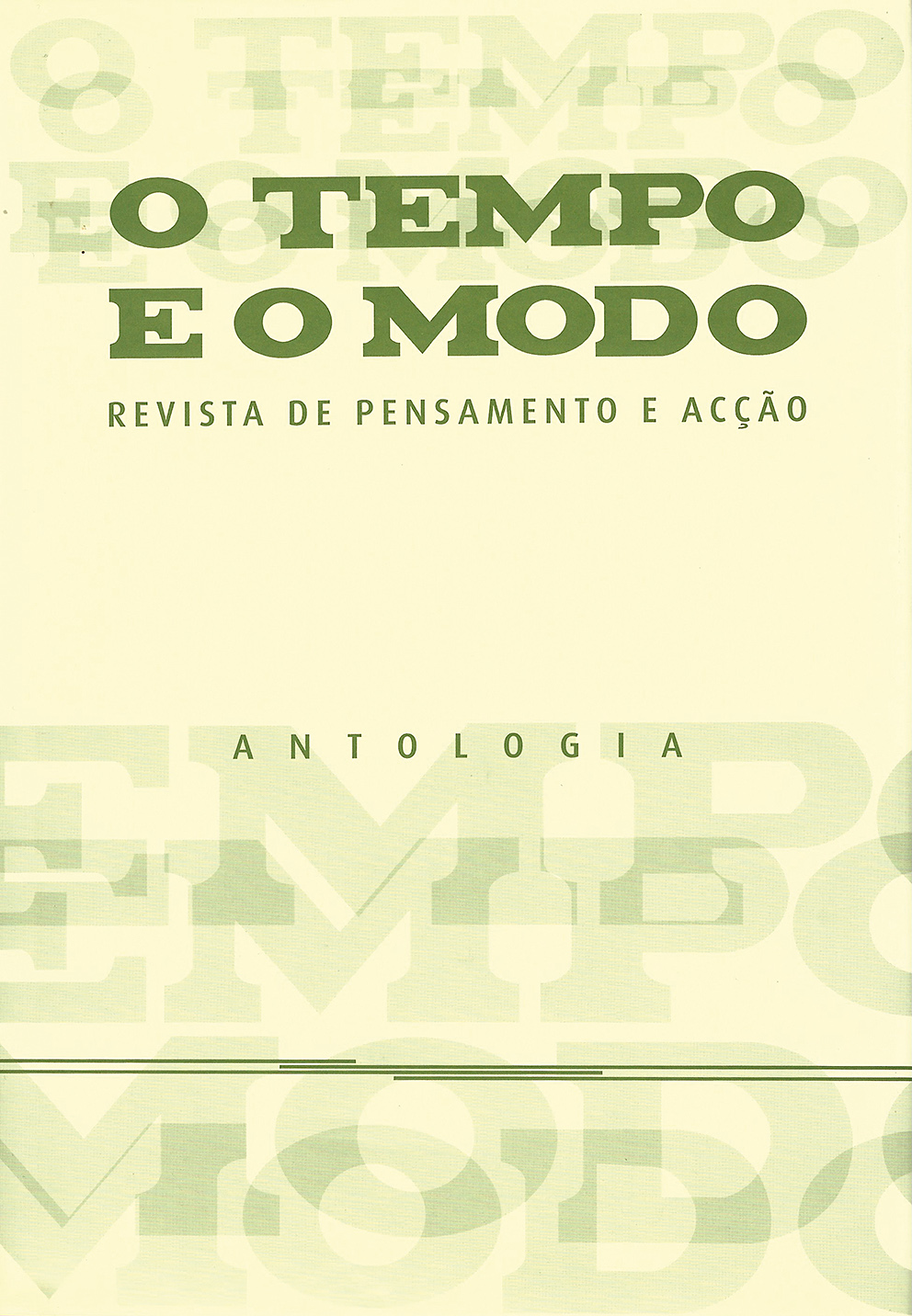

Sob a responsabilidade de António Alçada Batista, Pedro Tamen e João Bénard da Costa, a Livraria Morais Editora promoveu muitas iniciativas marcantes na cultura portuguesa da década de 1960. Em 1958 lançou as primeiras coleções: Círculo do Humanismo Cristão e Círculo de Poesia. Em 1960, uma nova coleção, O Tempo e o Modo, iniciada com O Personalismo, de Emmanuel Mounier. O Tempo e o Modo seria também a revista lançada em 1963, onde a atualidade política se cruzava com as artes e letras, com o humanismo e o diálogo entre crentes e não crentes como matrizes fundadoras.

Livro "O Tempo e o Modo"

Livro "O Tempo e o Modo"

A ruptura democrática de 25 de Abril de 1974 traz também os primeiros debates: em 1975, o Governo Provisório negociou com a Santa Sé um protocolo adicional à Concordata abrindo a possibilidade do divórcio aos casamentos católicos. No debate sobre a nova Constituição, entre 1974-75, a liberdade de ensino tornou-se um tema relevante, a par da questão dos média, surgido sobretudo a propósito do “caso Renascença”.

Com a sua resolução, trouxe a questão da ausência das confissões minoritárias do espaço público dos média; essa foi uma das razões que levou ao aparecimento de um Grupo de Trabalho de diversas confissões que negociou com a RTP um protocolo consagrando a criação de programas na rádio e televisão públicas. A partir de 1990, as aulas de Educação Moral e Religiosa seriam também abertas às confissões que a isso se candidatassem.

Quadro de ardósia com o texto

Microfone da Rádio Renascença

Manuais de Educação Moral e Religiosa Evangélica

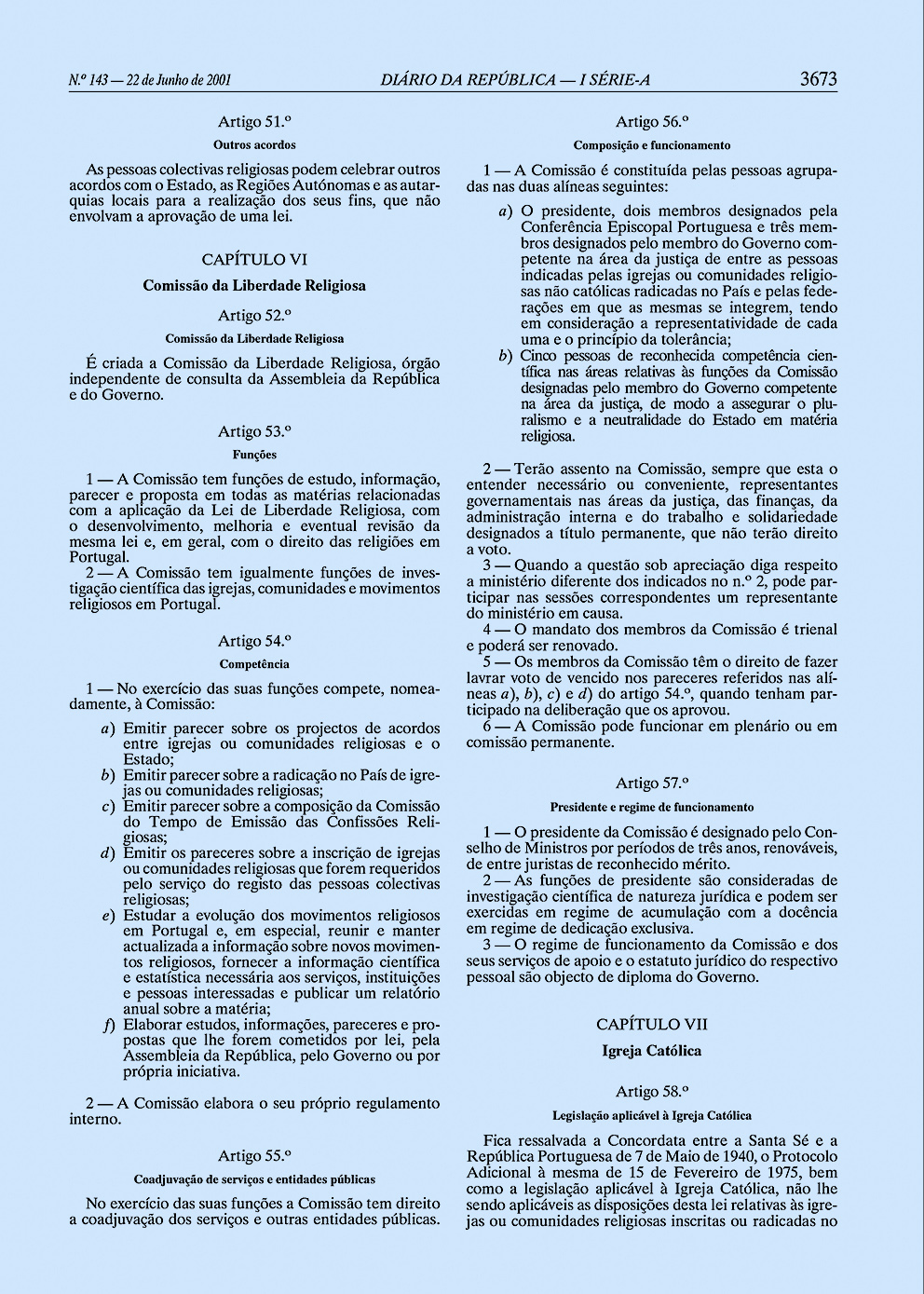

A necessidade de dotar o regime democrático de uma lei consentânea com os princípios da pluralidade, igualdade e respeito mútuo levou à abertura do processo legislativo conducente a uma nova Lei de Liberdade Religiosa. Iniciado pelo Governo de António Guterres, foi entregue a uma comissão presidida pelo conselheiro José Sousa e Brito, sob mandato do ministro da Justiça, José Vera Jardim. O processo foi concluído com a aprovação da lei 16/2001, de 22 de Junho. Logo depois, o Governo encetou negociações formais com a Santa Sé tendentes à revisão da Concordata de 1940, então em vigor. Um novo tratado foi aprovado por ambas as partes e assinado em 18 de Maio de 2004. Como consequência da lei, é criada a Comissão de Liberdade Religiosa e, em 2019, o Parlamento institui o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-Religioso, que passa a ser assinalado anualmente em 22 de Junho, data da aprovação da lei.

Texto da Lei nº 16/2001, de 22 de Junho (aberto no artº que institui a Comissão da Liberdade Religiosa)

Há religiões que são muitíssimo minoritárias e que, em Portugal, têm iguais direitos àquelas que são mais importantes.

A Igreja Católica tem, naturalmente, um peso – na sociedade portuguesa e nas sociedades com que temos mais parentesco, sobretudo na Europa – totalmente diferente das outras religiões.

Daquilo que conheço das leis europeias, não tenho dúvida nenhuma em dizer que a nossa lei é a mais aberta de todas.

Uma das muitas grandes novidades da lei é precisamente os direitos coletivos, porque há os direitos individuais e há os direitos coletivos como organizações.

Entrevista a José Sousa e Brito, Juiz do Tribunal Constitucional (1989-2002) e Presidente da Comissão de Reforma da Lei da Liberdade Religiosa

e a José Vera Jardim, Ministro da Justiça em 1995 a 1999, responsável pela decisão de dotar o país de uma nova Lei da Liberdade Religiosa

O tema mais difícil, em geral, foi o tema da desigualdade, porque o que feria profundamente o espírito da democracia e da Constituição democrática era a desigualdade entre, por um lado, o regime jurídico da Igreja Católica e, por outro, o regime aplicável aos que não eram católicos, em matéria de liberdade religiosa.

Ora, o problema da desigualdade em matéria religiosa é difícil de resolver, porque a liberdade religiosa não se traduz apenas em direitos individuais da liberdade religiosa, mas em direitos coletivos. Cada comunidade religiosa tem direito a escolher o regime de acordo com a sua fé, portanto, é muito difícil que haja um regime que a todas satisfaça igualmente.

Cruz de secretária pertencente ao pastor Francisco Abel Lopes, que fundou em 1971 a Igreja Metodista e

centro social e de desenvolvimento rural em Valdozende (Terras de Bouro).

Certidão de casamento bahá'í – o reconhecimento jurídico do casamento religioso de outras confissões que não

apenas a católica foi uma das principais alterações permitidas pela Lei da Liberdade Religiosa de 2001.

2º Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, no Estádio da luz, em 2019, com o tema

"o amor nunca acaba".

"Marcha por Jesus", promovida anualmente pelos Jovens com Uma Missão, com o patrocínio

da Aliança Evangélica Portuguesa, em 2016, em Lisboa.

Fátima, foto de Alfredo Cunha cedida pelo autor para esta exposição.

Fátima continua a ser um lugar central de figuração e reconfiguração do catolicismo, "cais dos portugueses", na expressão de frei Bento Domingues, para o qual convergem pelo menos cinco milhões de peregrinos por ano e onde decorrem centenas de iniciativas de formação e debate.

Ao longo de décadas, e sobretudo durante o período da ditadura do Estado Novo (mas também em democracia), várias pessoas, de diferentes confissões religiosas, se destacaram na luta pela liberdade religiosa. O registo de alguns desses nomes pretende apenas ser exemplificativo de muitos outros e fazer memória do papel que tantas pessoas tiveram nesse percurso.

Aristides Sousa Mendes

(1885-1954)

Um verdadeiro cristão

Joaquim Alves Correia

(1886-1951)

Campeão do direito da consciência

Arthur Carlos de Barros Basto

(1887-1961)

Apóstolo dos Marranos

Abel Varzim

(1902-1964)

Perguntas incómodas

Joaquim Carreira

(1908-1981)

Salvador de judeus e antifascistas

João Pedro Miller Guerra

(1912-1993)

“Não há possibilidade de religião sem liberdade”

Manuel Antunes

(1918-1985)

Pedagogo da democracia

Eduardo Duarte Vieira

(1921-1966)

O primeiro mártir bahá'í africano

Nuno Teotónio Pereira

(1922-2016)

Arquiteto de preocupações sociais e humanistas

Mário Soares

(1924-2017)

Defensor da liberdade dos crentes

Maria de Lourdes Pintasilgo

(1930-2004)

Cuidado e Qualidade de Vida

Manuela Silva

(1932-2019)

Muito mais que uma economista

Francisco Sá Carneiro

(1934-1980)

Afirmar convicções

Fr. Bento Domingues

(1934)

“O Incómodo da Coerência”

José Dias Bravo

(1935-2003)

Incansável cristão, inspirador da nova Lei

António Dimas de Almeida

(1937-2021)

O teólogo inquieto

Suleiman Valy Mamede

(1937-1995)

Muçulmano pioneiro

José Manuel Leite

(1940-2021)

Príncipe Ecuménico

Mário Mota Marques

(1942-2009)

Obreiro do diálogo inter-religioso

Duas instituições internacionais em Portugal

Imamat Ismaili

Em Junho 2015, o Imamat Ismaili assinou com o Governo português um acordo que permitiu o estabelecimento de uma sede formal da liderança dos muçulmanos shia ismailis em Portugal. O estabelecimento da sede em Portugal é considerado como o reflexo de uma relação de longa data entre o Imamat Ismaili e o Governo de Portugal.

Painel em lioz do período Fatímida (Egipto, cerca do séc. X) com o início da inscrição primordial

em caligrafia cúfica "bismillah al-Rahman"

Kaiciid, plataforma de diálogo inter-religioso e inter-cultural

Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o Rei Abdullah bin Abdulaziz da Arábia Saudita e o Papa Bento XVI encontraram-se em 2007. Do encontro surgiu a ideia de uma nova iniciativa inter-religiosa, o que levou à criação do KAICIID. A organização tem a Áustria, Espanha e Arábia Saudita como membros e a Santa Sé como observador fundador. Tem um Fórum Consultivo com mais de 60 líderes religiosos das principais tradições religiosas e culturais do mundo.

Código de Conduta Inter-Religioso – Primeiro documento do género na Nigéria, iniciativa

derivada da assembleia Geral de 2021 do Fórum de diálogo inter-religioso para a Paz, com

o apoio do Kaiciid.

Dada a prevalência do Boko Haram, particularmente no norte do país, é um esforço de colaboração da associação Cristã da Nigéria, do Conselho Supremo da Nigéria para Assuntos Islâmicos e facilitado pela plataforma de diálogo inter-religioso para a Paz e foi concebido para se aplicar a todas as religiões.

Diálogo democrático e institucional

A Lei de 2001 criou a Comissão de Liberdade Religiosa. Em 2019 (Resolução 86-A/2019), a Assembleia da República instituiu o Dia da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-Religioso, assinalado anualmente no dia 22 de Junho.

Diálogo inter-religioso – uma cronologia

A Lei de 1971 potenciou o alargamento do diálogo inter-religioso a vários temas concretos e em múltiplas iniciativas. Algumas das mais significativas nos últimos anos:

2000 | Oceanos da Paz: Religião e Culturas em diálogo

2001 | Aprovação da lei 16/2001, de 22 de Junho

2001 | Cerimónia conjunta em honra das vítimas do 11 de Setembro

2003 | Tomada de posse da Comissão da Liberdade Religiosa

2005 | Oração Ecuménica em memória do Papa João Paulo II

2006 | Edição do livro Religiões – História, Textos, Tradições

2007 | Visita do Dalai Lama à Mesquita Central de Lisboa, que incluiu uma cerimónia inter-religiosa

2007 | Colóquio sobre diálogo inter-religioso na Fundação Mário Soares, integrado no Ano Europeu para a Igualdade de Oportunidades Para Todos

2008 | Encontro Contributo das Religiões para a Paz

2009 | Lançamento da Carta da Compaixão, dinamizada pela investigadora Karen Armstrong

2010 | Encontro sobre Islão e Islamofobia na Europa

2011 | Comboio dos Povos, em memória de Aristides de Sousa Mendes, em Cabanas de Viriato

2011 | Simpósio inter-religioso sobre Religião e Saúde

2015 | Encontro Inter-Religioso do Alto Comissariado para as Migrações, ACM Fora de Portas, que daria origem ao Grupo de Trabalho Inter-religioso do ACM

2015 | Oração pelas vítimas dos atentados em Paris

2016 | Encontro inter-religioso na Mesquita de Lisboa por ocasião da tomada de posse do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

2021 | Conferência organizada pela Comissão da Liberdade Religiosa e a participação de diferentes confissões assinalando os 20 anos da Lei.

Questões por aprofundar

Questões na área da moral (aborto ou eutanásia) provocam por vezes fricções de grupos religiosos com representantes políticos. As questões do ensino (na organização da rede escolar ou do ensino do fenómeno religioso nas escolas) ou, em menor grau, temas como a objecção de consciência ao serviço militar (hoje com âmbito reduzido, tendo em conta o seu carácter voluntário), designadamente por motivos de ordem religiosa, podem criar algum atrito. Tem sido, no entanto, o estatuto da assistência religiosa a levantar mais dificuldades práticas, em termos da execução da lei.

Assistência religiosa em Hospitais, Prisões e Forças Armadas: um ponto de situação

Uma avaliação séria sobre os efeitos de 20 anos da aplicação da Lei da Liberdade Religiosa na sociedade portuguesa não pode ficar indiferente ao absoluto esquecimento a que foram remetidos os Decretos-Lei 251/2009 e 252/2009. Ignorar conscientemente que neste domínio a lei não é aplicada nem cumprida é assumir que existem nichos herméticos que estão acima da lei ou que dependem exclusivamente da boa vontade dos comandantes das unidades ou dos diretores prisionais, porque na prática é isso que acontece. Numa democracia amadurecida como a que vivemos no nosso país, assente nos valores do Estado de Direito e Democrático, não é aceitável e muito menos tolerável que cidadãos, em função do contexto em que estão inseridos, não vejam garantido na prática um direito que têm por Lei, ou seja, o direito à assistência espiritual e religiosa, seja nas Forças Armadas, nas Forças de segurança ou nos estabelecimentos prisionais.

(Pastor Jorge Humberto

Aliança Evangélica Portuguesa

6 de outubro 2023)

LEI Nº 16/2001, DE 22 DE JUNHO

A Lei de 2001 permitiu que, pela primeira vez, jurídica e socialmente, a liberdade religiosa passasse a ser um tema vivido pela maioria dos crentes, sem sobressaltos de maior (mesmo que subsistam pequenos problemas na sua aplicação). Durante séculos, Portugal teve uma confissão dominante e a questão da liberdade nem sequer se colocava; a falta dela, aliás, deixou páginas negras na nossa história, como a decisão de expulsar os judeus no final do século XV, o massacre de 1506 que terá vitimado até uns quatro mil judeus e o estabelecimento da Inquisição, em 1536.

Só a democracia trouxe, finalmente, a liberdade, primeiro, e a igualdade perante a lei, depois (ainda assim, tardando um quarto de século). E a nova lei tornou-se mesmo uma das mais avançadas do mundo, tendo em conta que a liberdade religiosa é um bem precioso, ainda difícil de alcançar em vastas zonas de África e da Ásia, bem como em zonas concretas da Europa Oriental, Médio Oriente e América Latina.

(António Marujo, excerto do texto de apresentação do catálogo)

Lei n.º 16/2001, de 22 de junho