Peço às autoridades para fazerem o favor de abrir as Galerias para quem quiser assistir aos nossos trabalhos

No dia 27 de abril de 1974, o dia 1.º de maio, “Dia do Trabalhador”, foi instituído como feriado nacional obrigatório pela Junta de Salvação Nacional

1, naquela que foi uma das suas primeiras medidas, depois de destituir das funções de Presidente da República, o almirante Américo Tomás, de exonerar o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e de amnistiar os crimes políticos.

A 2 de maio, o Diário de Lisboa assinala a grandeza da manifestação da véspera:

“Aspeto imponente, ainda que parcial, da multidão ontem reunida no Estádio 1.º de Maio, ex-FNAT, para comemorar livremente, pela primeira vez há quase cinquenta anos, o "Dia do Trabalhador"”.

A RTP fala no cortejo de um milhão de pessoas.

Apesar de só então ser instituído como feriado, o dia 1.º de Maio já era comemorado em Portugal desde 1890, quatro anos depois dos acontecimentos ocorridos em Chicago 2, nos Estados Unidos da América, e que estiveram na origem da declaração em 1889, pelo Congresso Operário Internacional, do 1.º de Maio como Dia Internacional dos Trabalhadores.

As manifestações realizadas em 1890 têm repercussões nos debates e trabalhos parlamentares. Assim, na Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa, a 5 de maio desse ano, o Deputado Fuschini intervém, destacando a importância do projeto de lei que antes apresentara, de regulação do trabalho dos menores e das mulheres na indústria:

“Acabámos de assistir à primeira manifestação geral das classes operárias, importantíssima sem dúvida, sob todos os aspetos, principalmente como claro sintoma de vida nova e de um plano inteligente e científico nas massas proletárias. Os pedidos que as classes operárias fazem são todos justos e muitos imediatamente exequíveis.

Não oculto que alguns, como a fixação, do dia normal, envolvem dificuldades de execução, mais, ou, menos importantes, e até perigos para os interesses dos próprios operários; outros, porém, são incontestavelmente oportunos, direi mais já de há muito deviam ter sido previstos e satisfeitos.”

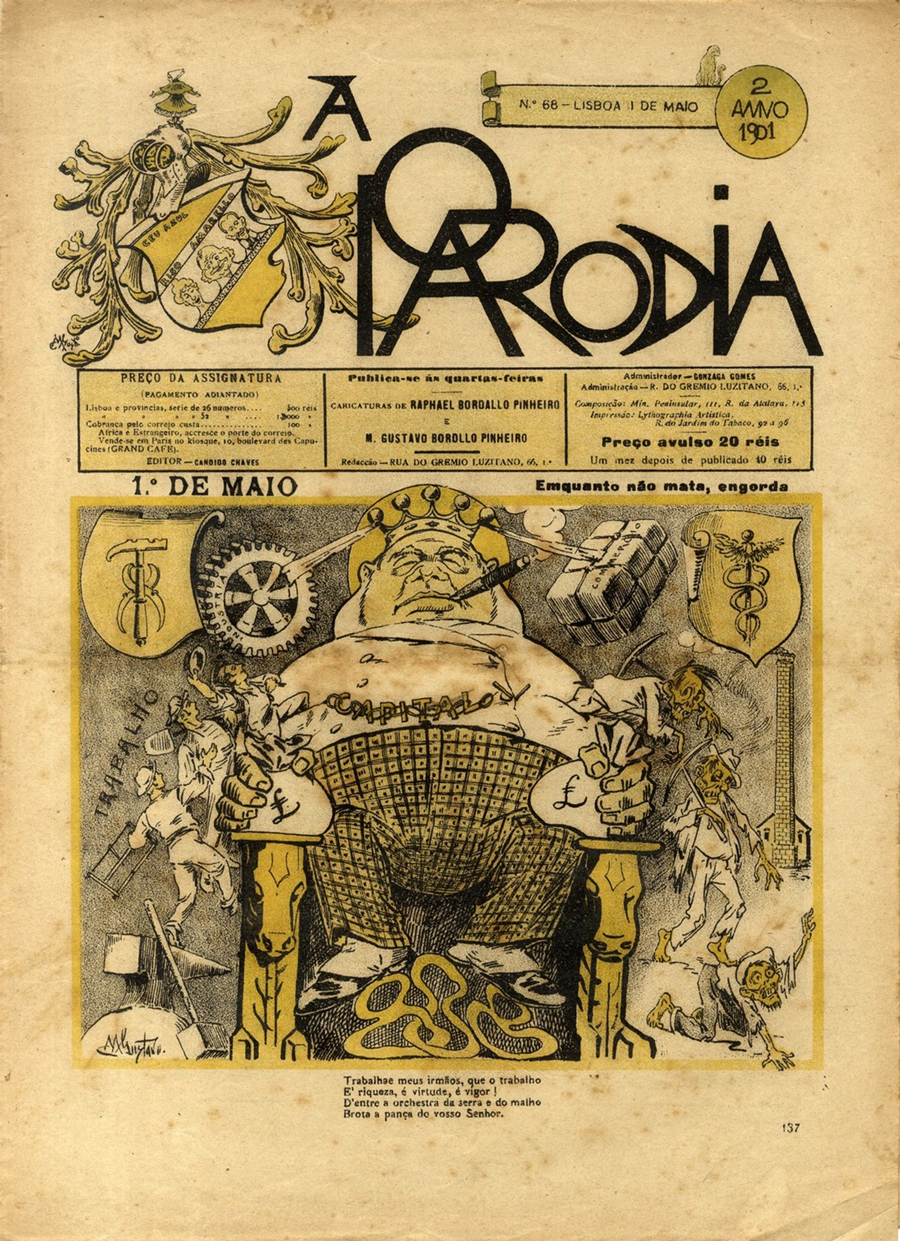

A Paródia, 1 de maio de 1901, Hemeroteca Municipal de Lisboa (HML).

O projeto de lei em causa encontrava-se pendente há mais de sete anos

3 .

Anos mais tarde, a 1 de maio de 1900, na Câmara dos Deputados, o Presidente informa que o Deputado Afonso Costa tinha pedido a palavra para “um negócio urgente, declarando depois à mesa que esse negócio consiste nalgumas considerações que deseja fazer com respeito à festa que hoje realizam os operários e propor que se levante a sessão em sinal de assentimento à mesma festa.” O Presidente não considera o assunto urgente e consulta a Câmara, que tem o mesmo entendimento.

Há referência a manifestações comemorativas do Dia do Trabalhador nos anos seguintes, mesmo depois de instaurada a República, que são mencionadas e saudadas pelos eleitos, como aconteceu em 1916, quando o Deputado José António da Costa Júnior apresenta uma proposta em que considera o “operariado do mundo inteiro como o mais importante fator do progresso humano”. A saudação é aprovada com uma pequena alteração 4.

Só em 1917, já instaurada a República, é apresentado um projeto de lei, pelo Deputado José António da Costa Júnior, para que o 1.º de Maio seja considerado feriado oficial em todo o País. O projeto é apresentado no próprio dia, com pedido de urgência e dispensa do Regimento, sendo lido pela Mesa:

“Celebra hoje o operariado o 1. ° de Maio. Esta manifestação representa a mais legítima comemoração do trabalho, origem de toda a riqueza. Com efeito, sem o trabalho não poderia existir a sociedade organizada, posto que é o fruto de toda a produção e de toda a vida social, e por consequência a mais essencial e nobre missão de indivíduos, e tanto mais que, as sociedades modernas assentam a sua base orgânica no trabalho e reconhecem que é só por meio dele, que se acentua o progresso e a civilização humana. Aos poderes públicos compete honrar o trabalho, e, portanto, é sobremaneira elevado que o dia de 1 de Maio seja considerado feriado. A Câmara, tomando esta resolução, honra os princípios democráticos, que são o apanágio da Constituição da República Portuguesa, e demonstra o seu vivo desejo de estudar e atender as justas reivindicações que constituem o programa da manifestação do 1. ° de Maio e de conjuntamente prestar homenagem à classe proletária, que é sem dúvida a que representa a grande maioria da população do País. Nestes termos, tenho a honra de submeter à consideração da Câmara o seguinte projeto de lei:

Artigo único - O 1. ° de Maio é considerado dia feriado oficial em todo o País.”

Ilustração Portuguesa, 1 de maio de 1905, p. 408-409, HML.

A urgência e dispensa do Regimento foram rejeitadas, tendo sido aprovada por unanimidade uma proposta de saudação ao operariado de todo o mundo. O projeto de lei não chega a ser debatido nem votado.

A 7 de maio de 1919, depois da que é descrita como uma manifestação grandiosa no dia 1.º de Maio, é publicado o diploma que consagra para os trabalhadores do Estado, das corporações administrativas, do comércio e da indústria, a jornada de trabalho de 8 horas/dia e de 48 horas/semana.

Apesar das comemorações do Dia do Trabalhador e dos direitos conquistados em matéria laboral durante a 1.ª República, o 1.º de Maio continua sem ser um feriado, ao contrário do que acontece noutros países, como França ou a Suécia. Em 1929, são fixados por Decreto os feriados gerais da República “para que não haja dúvidas sobre os mesmos”. São fixados sete feriados, muitos dos quais ainda hoje se mantêm, embora com designações distintas, não se incluindo no elenco o Dia do Trabalhador 5.

Durante o período do Estado Novo, não há praticamente referências ao 1.º de Maio nos debates parlamentares, convertido em Festa do Trabalho nos discursos oficiais, a não ser esporadicamente, chegando a ser mencionada se a falta ao trabalho no dia 1.º de Maio constitui justa causa de denúncia do contrato pelo patrão, aquando da discussão do parecer relativo ao Regime Jurídico do contrato de prestação de serviços elaborado pela Câmara Corporativa.

Foi assim necessário aguardar pelo 25 de Abril de 1974 para que o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, fosse consagrado como feriado nacional e desde então fosse celebrado em todo o país.

[1] A Junta de Salvação Nacional foi nomeada e entrou imediatamente em funções logo após a Revolução de 25 de Abril e assegurou o poder até tomar posse o I Governo Provisório.

[2] No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, operários fizeram greve pelas oito horas diárias de trabalho. Na sequência da repressão policial, morreram vários operários.

[3] Em 1891 e 1893 são publicados decretos que regulam o trabalho das mulheres e dos menores, nas fábricas, oficinas e estabelecimentos industriais.

[4] Em vez de “operariado do mundo inteiro como o mais importante fator do progresso humano” fica “operariado do mundo inteiro como um importante fator do progresso humano”.

[5] 1 de janeiro – Consagrado à fraternidade universal; 31 de janeiro – Consagrado aos precursores e aos mártires da República; 3 de maio – Comemorativo da descoberta do Brasil; 10 de junho – Comemorativo da Festa de Portugal; 5 de outubro – Consagrado aos heróis da República; 1 de dezembro – Comemorativo da restauração da Independência; e 25 de dezembro – Consagrado à família.

Ana Vargas

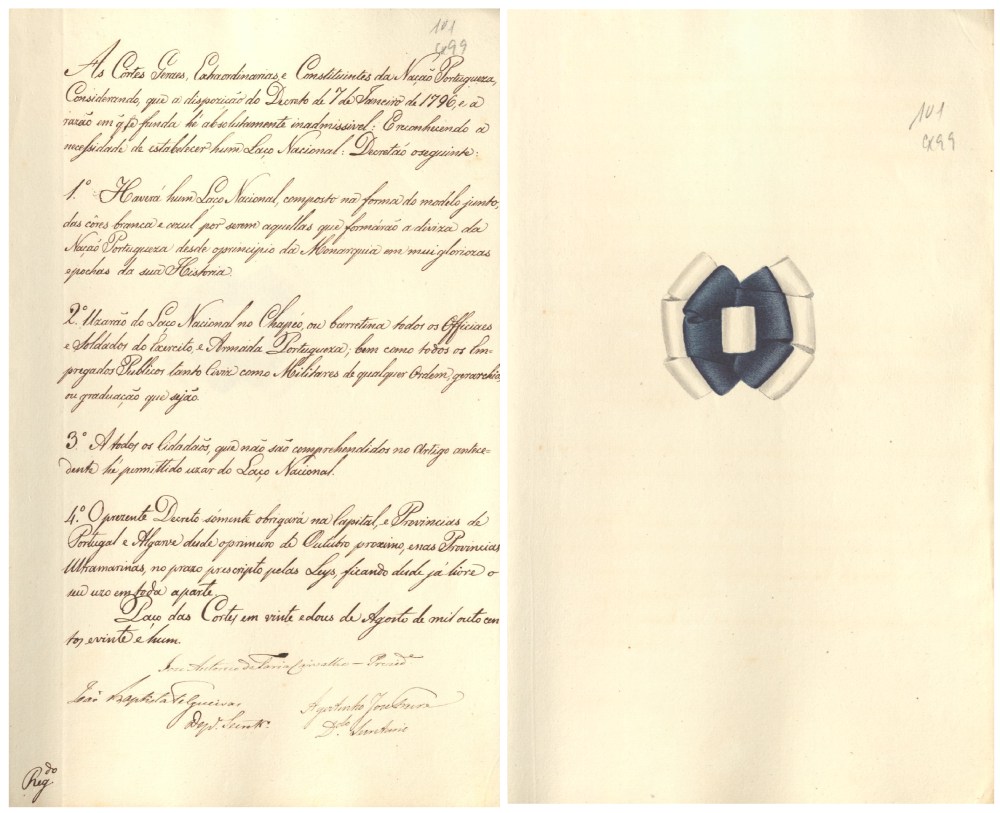

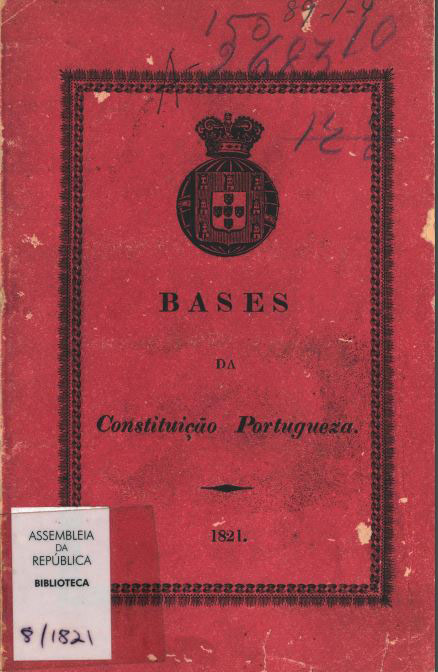

A adjetivação ou a caracterização de uma iniciativa, de um artigo ou mesmo de um comportamento como anticonstitucional ou inconstitucional nasce com a instituição parlamentar, antes ainda da aprovação da primeira Constituição portuguesa, a

23 de setembro de 1822. Mais de um ano antes, a 30 de junho de 1821, já se defendia que a pensão atribuída a D. Maria Teresa e seu filho

1 não deveria ser mais considerável que a atribuída às outras senhoras Infantas “porque o contrário parecia injusto e inconstitucional” (intervenção do Deputado Sarmento nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, a 30 de junho de 1821).

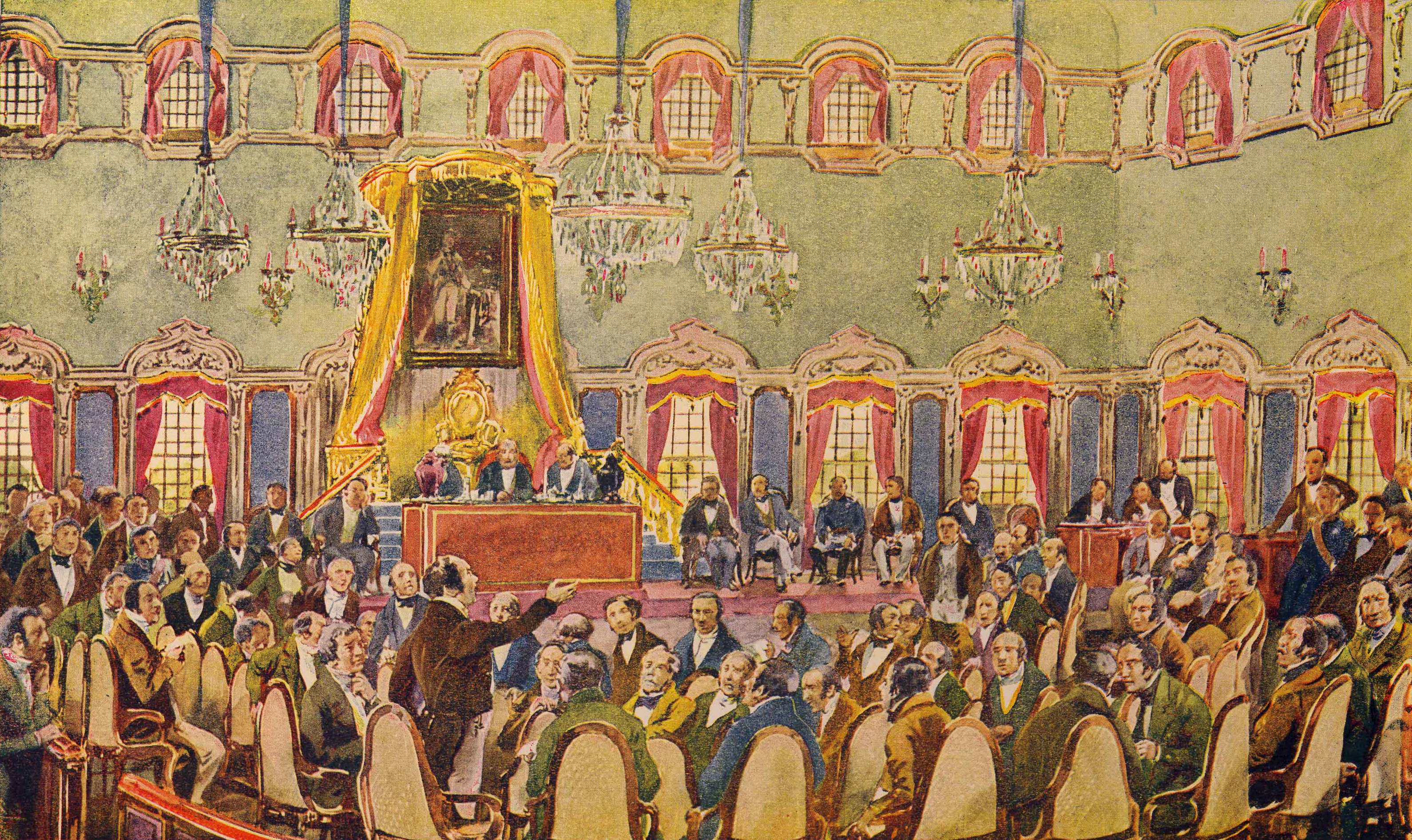

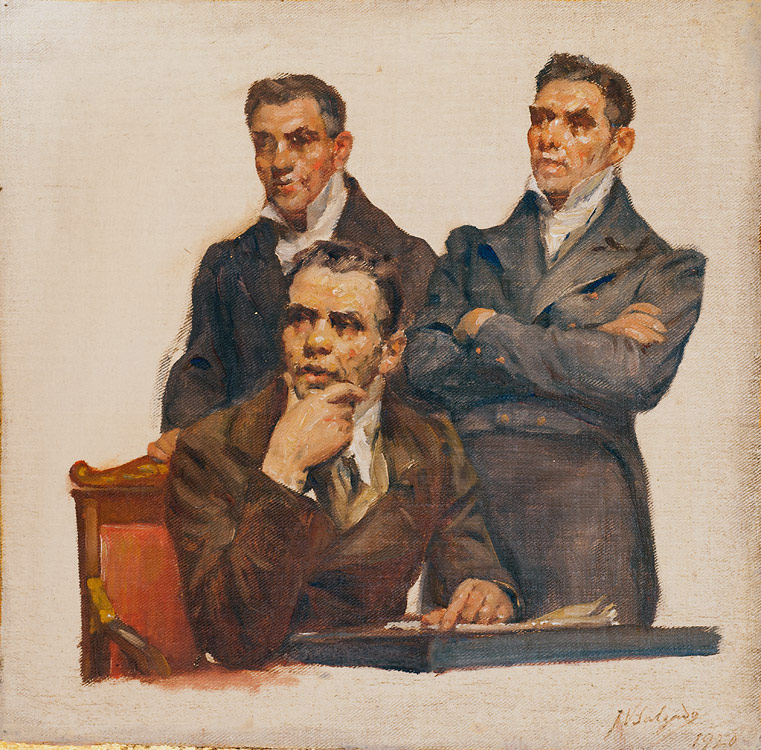

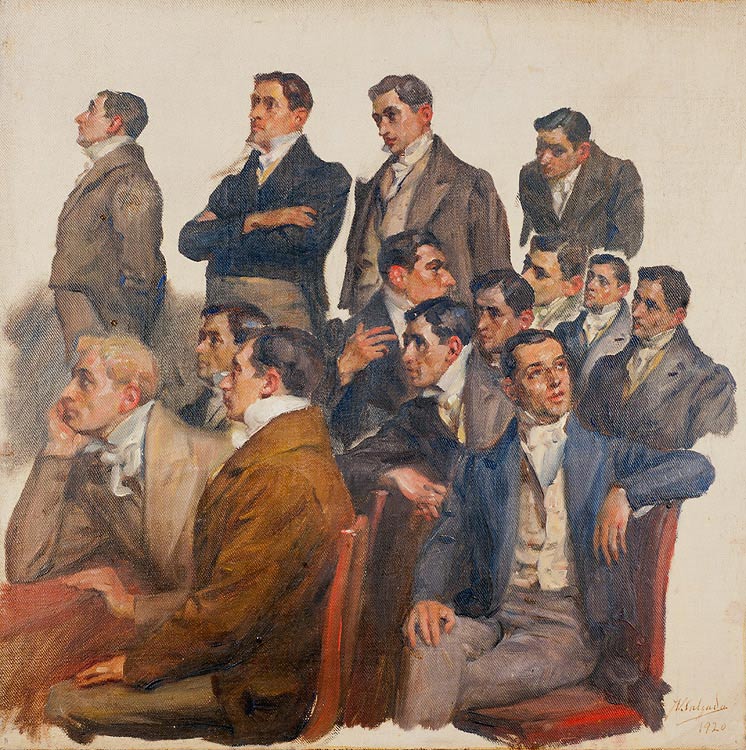

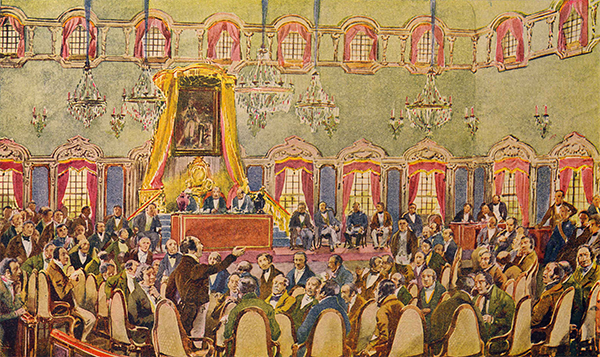

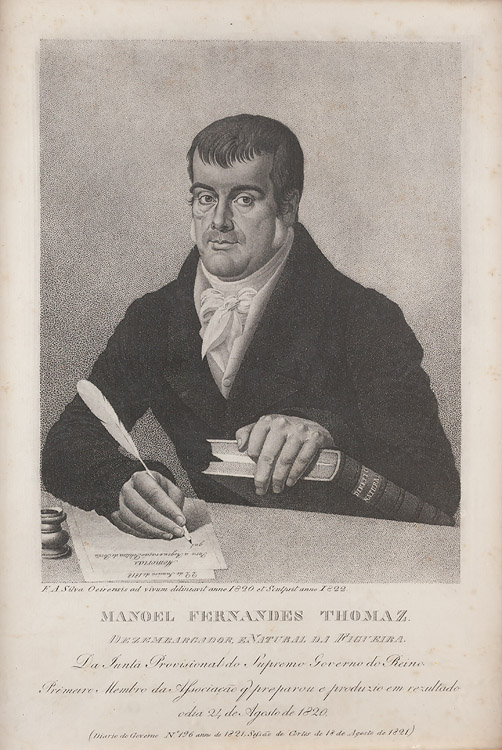

“As Cortes Constituintes de 1820”, por Roque Gameiro. In

Quadros da História de Portugal, 1917.

Nessa mesma sessão, na sequência de uma intervenção do Deputado Borges Carneiro, que apelida de

anticonstitucional e escandalosa uma proposta feita por um outro Deputado - no sentido de ser castigado um parlamentar, caso se provasse que a acusação que fizera a um membro do Governo era infundada -, há alguns momentos de agitação entre os que apoiam uma e outra posição, mas como

anota o taquígrafo Marti, “tudo isto foi obra de um momento e passou com a maior viveza”.

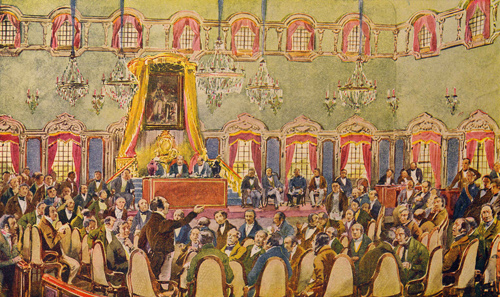

Retrato de Borges Carneiro, estudo para a luneta de Veloso Salgado, representando as Cortes Constituintes de 1821, 1920.

Já após a aprovação da Constituição, a 18 de dezembro de 1822, na Câmara dos Deputados, o Deputado Borges Carneiro

intervém no âmbito do debate sobre a proposta de dissolução do batalhão que guarnecia a Ilha Terceira, referindo que “neste batalhão

tem dominado muito o espírito inconstitucional promovido pelos milhares de morgados, fidalgos e aristocratas de que abunda aquela ilha vaidosa, e excitado pelo general Stockler

2, que, havendo dado palavra de honra ao seu amigo e membro do governo, o general Azedo, de ir para ali propagar o sistema constitucional, nada menos fez, e só tratou de animar aquele espírito, e de prolongar uma teimosa reação contra os princípios constitucionais.

Não digo com isto que todo o batalhão seja anticonstitucional.” O fundamento para a dissolução do batalhão, apresentado pelo Governo, assentava nas contínuas desordens e desgraças que causava na ilha, não se fazendo referência a qualquer norma da Constituição.

Em 1838, na sequência da Revolução de Setembro de 1836, são eleitas as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, com poderes constituintes, delas tendo resultado a Constituição de 1838, jurada por D. Maria II. Apesar de ter sido temporariamente reposta em vigor a Constituição de 1822, as palavras inconstitucionalidade ou anticonstitucional são ditas sem que se invoque em concreto a norma constitucional violada, como aconteceu no debate realizado na sessão de 5 de maio de 1837, sobre o contrato feito pelo Governo com uma empresa que se propunha atravessar o Tejo, sem concurso prévio.

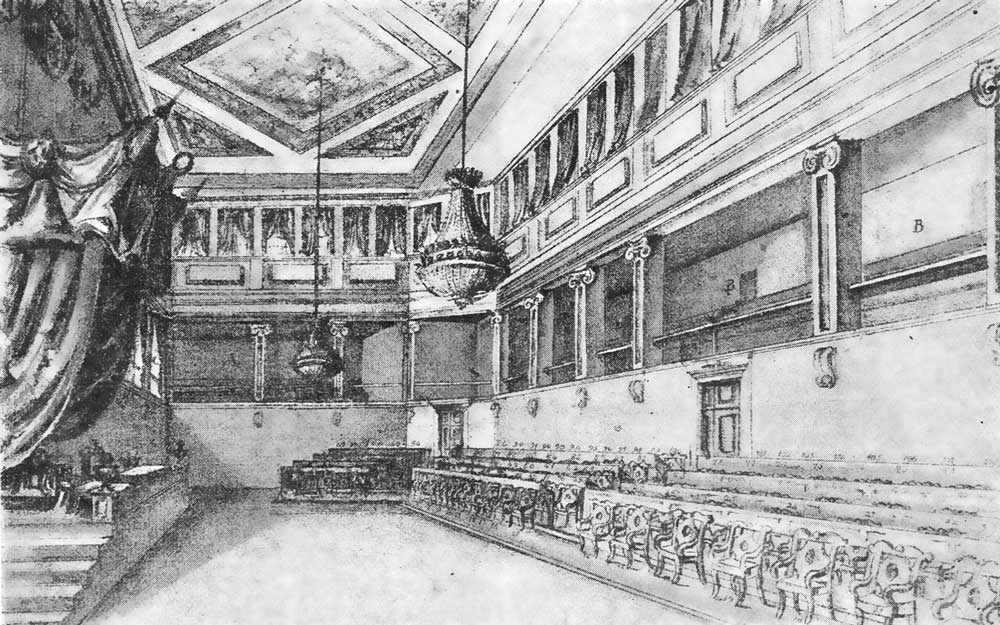

A primeira sala da Câmara dos Deputados instalada no antigo Mosteiro de São Bento da Saúde. In

A Guarda Avançada dos Domingos, 10 de maio de 1835.

O Deputado Almeida Garrett

intervém, considerando que não havia que respeitar leis que não existiam e que o princípio devia ser o da utilidade pública:

“Bem, todos querem isso (a travessia do Tejo); mas dizem que também, querem que se salvem certos princípios. E quais são esses princípios que aqui se defendem? São porventura que o trabalho legislativo deve ser feito depois do administrativo? Eu também entendo ser mais natural! Mas tão inflexível é esse princípio?

Pela minha parte estou pronto a transigir, quero carregar com todo o peso da responsabilidade, que daqui me vier: quero que a nação me chame inconstitucional. Não há de tal chamar. A nação tem mau juízo do que seus nojentos aduladores inculcam.”

Também na Assembleia Nacional Constituinte, eleita após a Revolução de 5 de Outubro de 1910, para elaborar a Constituição, se falou de inconstitucionalidade. Num debate realizado a 10 de agosto de 1911, que teve Ordem do Dia e Ordem da Noite e que haveria de prosseguir até às 12 horas e 25 minutos da madrugada, debateu-se a proibição de o Presidente da República, eleito pelo Congresso, ser escolhido de entre os membros do Governo. Esta proposta foi

apresentada pelo Deputado Inocêncio Camacho, por considerar que a Constituição devia estabelecer um ”freio às ambições de um mau Ministro corrupto”. Outros Deputados apoiaram-na por considerarem que um Presidente da República não podia estar sujeito às paixões parlamentares, mas, na sua maioria, manifestaram-se contra, tendo inclusivamente sido proposta uma exceção relativa aos membros do Governo então em funções. O Deputado António Macieira

finaliza o debate:

“Para mim considero a proposta do Deputado Inocêncio Camacho inconstitucional, considero-a uma ofensa ao atual Governo, considero-a imoral, considero-a, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais que tudo e acima de tudo, extremamente perigosa. Não tenho idade nem bastantes cabelos brancos para dar conselhos; se os tivesse já seria porque estava mais avançado em idade, contento-me bem com os que tenho na idade em que estou; mas Sr. Presidente, já aqui os deu uma pessoa mais nova que eu, seja-me lícito também aconselhar. Aos velhos não fica mal receber conselhos e até solicitá-los. Assim, Assembleia Nacional Constituinte, representantes da Nação, da soberania nacional, meditai bem no passo que ides dar, vede bem que a questão é grave.”

Sessão inaugural da Assembleia Nacional Constituinte, em 1911, fotografia de Joshua Benoliel, Arquivo Fotográfico da Assembleia da República (AR-AF).

Esta inelegibilidade não foi aprovada, ficando no texto constitucional como inelegíveis para Presidente da República as pessoas das famílias que reinaram em Portugal e os parentes consanguíneos ou afins do Presidente que sai do cargo.

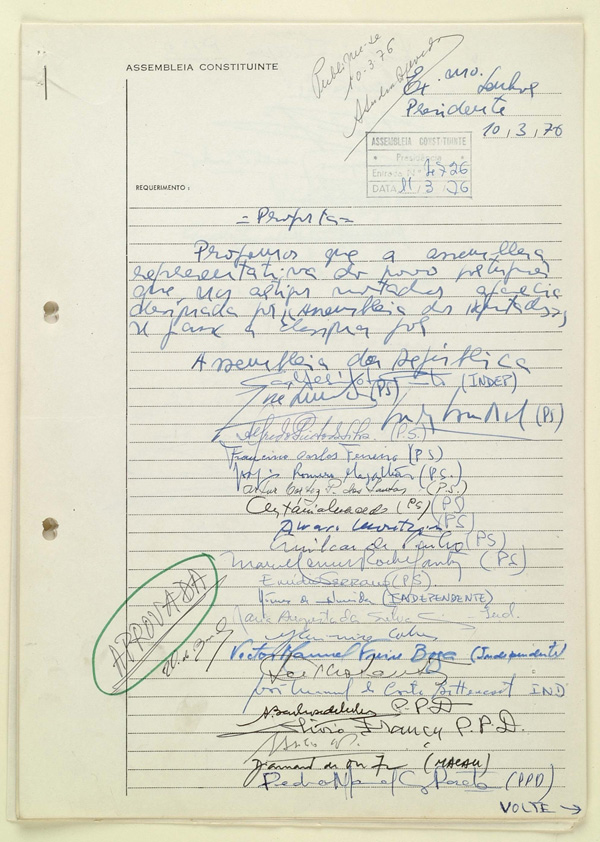

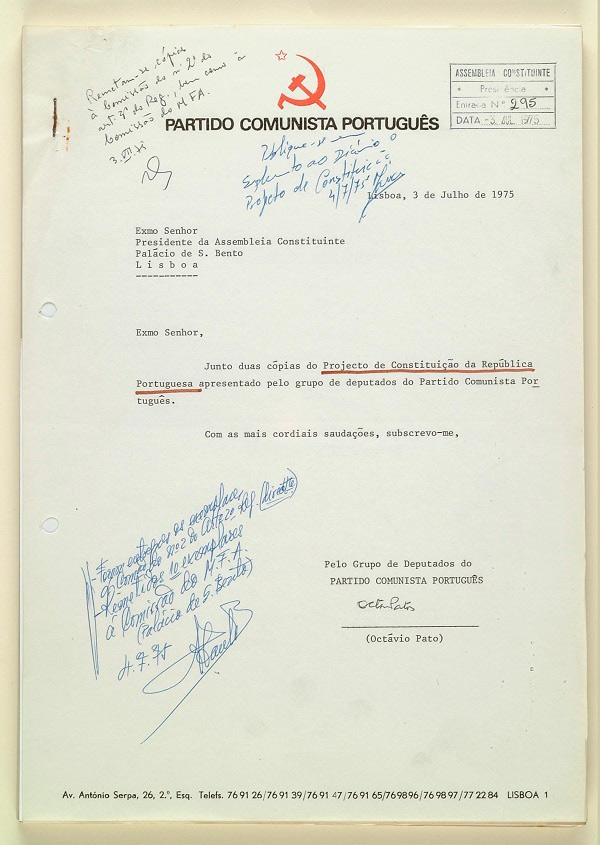

Previamente aos trabalhos da Assembleia Constituinte, eleita a 25 de abril de 1975, na sequência da Revolução de 25 de Abril de 1974, foram publicadas diversas leis, para valer como leis constitucionais, designadamente a Lei n.º 3/74, de 14 de maio, que “Define a estrutura constitucional transitória que regerá a organização política do País até à entrada em vigor da nova Constituição Política da República Portuguesa”, e que mantinha transitoriamente em vigor a Constituição Política de 1933 naquilo que não contrariasse os princípios expressos no Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Apesar da existência de um enquadramento constitucional, nos debates realizados na Constituinte, com frequência se punha em causa uma proposta, considerando-a inconstitucional, sem fazer referência à norma ou ao preceito que era assim desrespeitado, como foi o caso da discussão havida a 23 de agosto de 1975.

Debatia-se então o que ficaria como artigo 18.º da Constituição, com a epígrafe “Força Jurídica”, sobre a restrição de direitos, liberdades e garantias, em especial se a limitação à imposição de deveres vigoraria em todas as leis ou apenas naquelas cujo objeto era o de impor restrições a direitos individuais.

Projeto de Regimento da Assembleia Constituinte: plano de elaboração da Constituição, Arquivo Histórico Parlamentar.

Questionado o Deputado José Luís Nunes, sobre a redação proposta, intervém:

“(…) as leis restritivas das liberdades, direitos e garantias, 2.ª parte, deverão ter sempre carácter geral e abstrato e em caso nenhum poderão diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. Este ponto é fundamental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, evidentemente, que não é possível fazer entrar pela janela aquilo que não se pode sequer fazer entrar pela porta. Quer dizer que nenhuma lei se pode contrapor ao conteúdo essencial do direito constitucional, aquilo que é fundamental, o que é fundamento.

Agora o que é que resta daqui? Eu pergunto, o que é que resta daqui? Há um sujeito que quer obrigar todos os cidadãos – nós não estamos ainda no Uganda, nem o nosso Governo tem nada a ver com o do general ldhi Amin

3.

Mas uma lei que quer obrigar todos os cidadãos a usarem, ao pescoço, o distintivo ou a fotografia do Presidente da República evidentemente que é uma lei anticonstitucional, embora um homem que queira obrigar os cidadãos a usar ao pescoço o distintivo do Presidente da República é um homem que está louco, ou é paranoico.”

Risos.

“Portanto, onde é que isto bate? A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos nesta Constituição. Há um direito meu de usar ao pescoço aquilo que muito bem entender. Portanto, esta lei já está ferida de inconstitucionalidade. Eu não vejo onde é que bate, não consigo compreender.”

Nas quatro assembleias constituintes que, ao longo da vida parlamentar, se reuniram para elaborar constituições, com muita frequência, nos debates se adjetivavam de inconstitucional ou anticonstitucional normas e até pessoas ou atitudes, sem nunca se invocar a disposição constitucional violada, dando ao termo um uso pejorativo, por contrastar com o sentir dominante dos Deputados constituintes.

Ana Vargas

[1] Maria Teresa de Bragança, filha primogénita de D. João VI de Portugal e de Carlota Joaquina, casou em 1810 com o neto de Carlos III de Espanha, que veio a falecer em 1812. Desse casamento nasceu um filho, Sebastião de Bourbon e Bragança.

[2] Stockler é nomeado Capitão General dos Açores, aonde chega a 18 de outubro de 1820. Contra a expetativa dos liberais, não reconhece a legitimidade das instituições existentes em Lisboa. Depois de diversos levantamentos e revoltas nas ilhas, é dada ordem régia para que Stockler saia da Ilha Terceira.

[3] Idhi Amin Dada foi um militar ugandense que ocupou o cargo de Presidente de Uganda de 1971 até 1979, na sequência de um golpe de Estado que derrubou o então Presidente. Durante o período que esteve no poder, instaurou uma ditadura repressiva e extremamente violenta.

O Presidente da Assembleia lendo o discurso do Presidente do Conselho sobre a ocupação de Goa, Damão e Diu

O Presidente da Assembleia lendo o discurso do Presidente do Conselho sobre a ocupação de Goa, Damão e Diu

De 17 para 18 de dezembro de 1961, soldados da União Indiana, apoiados pela aviação e por uma esquadra naval, atacam os territórios de Goa, Damão e Diu. No dia seguinte, as tropas portuguesas, em número muito inferior às tropas indianas, rendem-se e os militares portugueses são feitos prisioneiros.

A4 de janeiro de 1962, o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, apresenta uma comunicação à Assembleia Nacional. Começa por informar que «com as emoções das últimas semanas sobreveio-me um acidente que me tirou a voz ou, pelo menos, não me deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o Governo deve aos portugueses sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na Mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura».

A comunicação começa por referir que «a Nação tem pleno direito de saber como e porque se encontra despojada do Estado Português da índia. Goa, portuguesa há 450 anos e agora ocupada pela União Indiana, representa um dos maiores desastres da nossa história e golpe muito fundo na vida moral da Nação».

Se nesta comunicação e nas intervenções feitas nas sessões seguintes foi atacada a União Indiana, não menos foram a ONU e os nossos aliados tradicionais.

António de Oliveira Salazar, cuja comunicação é, nesta parte, pontuada por risos dos Deputados, chega a perguntar «como fomos ali parar» e afirma que se não formos o primeiro país a abandonar as Nações Unidas, estaremos certamente entre os primeiros.

A sessão plenária de

5 de janeiro de 1962 é integralmente dedicada a esta questão, tendo o Deputado Soares da Fonseca, depois de reputar de notável a comunicação ouvida na véspera, deixado o «testemunho de profunda admiração pela penetrante argúcia e sólida cultura [do Presidente do Conselho] e viva inteligência» e declarado que «jorram lágrimas de sangue na alma dolorida da Pátria».

A intervenção que faz é também fortemente crítica quanto à atuação das Nações Unidas:

«Deveria o próprio Mundo em geral, congregado na torre babélica da ONU, se a esta não faltasse, desde a sua infeliz nascença, aquele suplemento de alma de cuja carência lhe advirá morte precoce, corar de vergonha diante do assalto a Goa, em impúdica transgressão das regras mais essenciais do direito das gentes».

Já anteriormente, a

12 de dezembro de 1961, o Deputado Prisónio Furtado, nascido em Goa, e Deputado na Assembleia Nacional entre 1961 e 1965, interviera sobre esta questão:

«Os acontecimentos que se estão desenvolvendo nas fronteiras dos nossos territórios da Índia Portuguesa fizeram-me perder a calma e a serenidade. Era natural que assim fosse. Os visados diretamente somos nós, os indo-portugueses. (…) Há um português que, mais do que todos os outros, sente que o problema dos nossos territórios da Índia é o problema da própria nação portuguesa. Sente e vê esse problema com a luminosidade do dia. É quem está à testa dos destinos da nação portuguesa, o Chefe do Governo português. Se fosse possível auscultar o coração deste homem, eu encontraria ali as pulsações mais de um coração indo-português do que de um coração de português metropolitano».

Independentemente das moções aprovadas na Assembleia Nacional e das diligências efetuadas pelo governo e pela diplomacia portuguesa, Goa, Damão e Diu são integradas na União Indiana.

Só depois do 25 de Abril, Portugal viria a reconhecer a soberania da Índia sobre estes territórios, através da aprovação da Lei Constitucional n.º 9/74, de 15 de outubro, que «Autoriza o Presidente da República, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, a concluir um acordo entre Portugal e a União Indiana pelo qual Portugal reconhece a plena soberania da União Indiana sobre os territórios de Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli». O tratado é assinado e ratificado em 1975.

Ana Vargas

Ao longo de mais de 200 anos, várias foram as designações da instituição parlamentar: Cortes, Câmara dos Deputados, Congresso da República ou Assembleia Nacional 1.

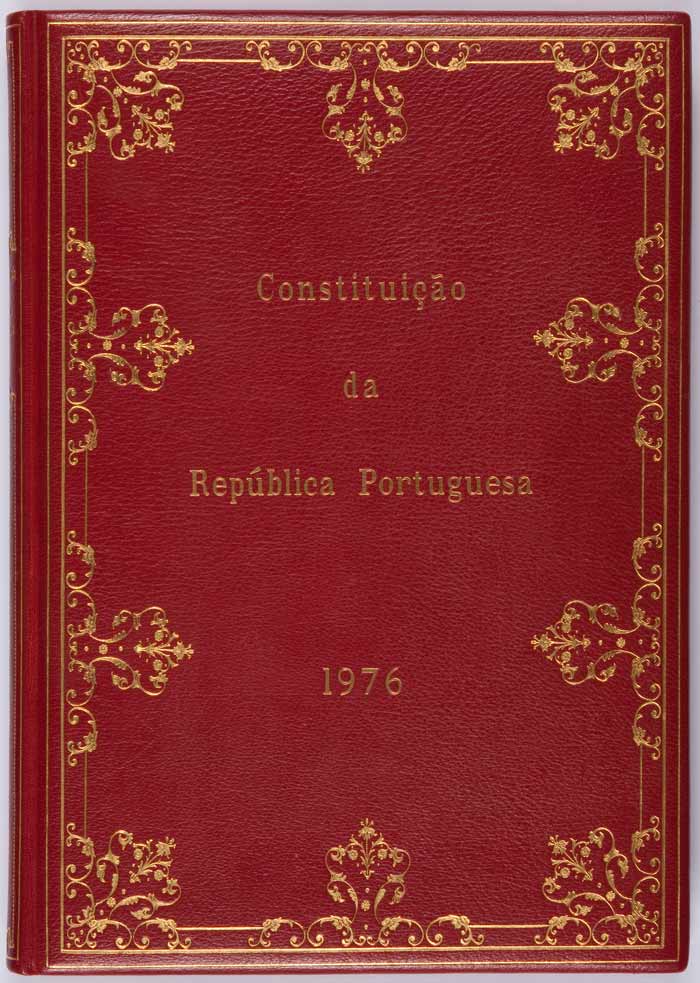

Em 1976, a Assembleia Constituinte, eleita por sufrágio direto e universal um ano após a Revolução de 25 de Abril de 1974, consagraria no texto constitucional a designação da futura assembleia parlamentar como “Assembleia da República”.

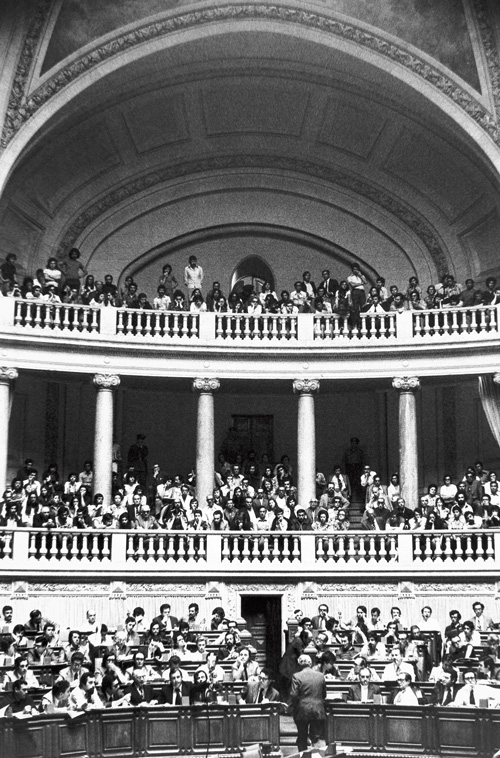

Assembleia Constituinte, fotografia de Novo Ribeiro, Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Nos projetos de Constituição apresentados pelos partidos políticos à Assembleia Constituinte, tinham sido apresentadas três propostas para a designação do novo órgão parlamentar: “Assembleia Legislativa” (CDS e MDP-CDE), “Câmara dos Deputados” (PCP e PPD) e “Assembleia Legislativa Popular” (PS) 2.

A discussão sobre o nome da futura assembleia parlamentar surge na sessão de 10 de março de 1976, após o debate e a votação dos artigos da Constituição relativos à “Assembleia dos Deputados”, a designação que constava no texto apresentado pela 5.ª Comissão 3.

O Deputado José Luís Nunes, em representação do PS, opõe-se à designação “Assembleia dos Deputados”, por considerar, entre outros aspetos, “incorreto e pleonástico” definir-se o órgão pelo nome dos seus membros e não pelas suas competências. Defende a designação “Assembleia Legislativa”, que “de certa maneira, consagra o princípio da repartição dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial”, sendo ainda utilizada pela população na referência às eleições para a Assembleia como “eleições para a Legislativa”. Rejeita os termos “Assembleia Nacional”, “Parlamento” e “Câmara dos Deputados”, o primeiro pela conotação com o regime ditatorial, o segundo pela associação pejorativa a “discussões intermináveis”, mas também por ser adotado em sistemas bicamerais, e o terceiro igualmente pela ligação ao bicameralismo, pois “pressupõe que haja outras assembleias representativas que não são assembleias dos deputados”.

Pelo PPD, o Deputado Jorge Miranda opõe-se à designação “Assembleia Legislativa”, estando previstos outros órgãos com funções legislativas, como o Conselho da Revolução e o Governo, acrescentando ainda que se trata de uma assembleia que, além de funções legislativas, tem competências políticas e de fiscalização do Executivo.

Anuncia, de seguida, a apresentação de uma proposta do PPD para a designação “Parlamento” como o termo que melhor identifica “uma assembleia representativa democrática, livremente eleita, em que há representação das várias tendências políticas e que pratica e tem competência para praticar atos de decisão efetiva da vida política do País”.

No entanto, Jorge Miranda desvaloriza o debate, salientando que o PPD apenas apresenta esta proposta por a questão ter sido levantada pelo PS e provoca risos na Assembleia com o comentário “Não sei se preferem Cortes…”.

Após várias intervenções sobre esta matéria, o Deputado Independente Mota Pinto apresenta uma nova proposta no sentido de designar a assembleia parlamentar com um nome que ainda não tinha surgido no debate:

“(…) Parlamento tem certas conotações que desagradam, Assembleia Nacional também, Assembleia Legislativa idem, Câmara dos Deputados igualmente, pelo que eu vou ter a audácia de sugerir uma outra denominação (…).

Primeira página da proposta para a designação “Assembleia da República”, Arquivo Histórico Parlamentar.

Eu creio que poderíamos chamar à Assembleia Legislativa, pura e simplesmente, Assembleia da República. Assembleia da República, porque é o órgão colegial que exprime e traduz a República.

Há o Presidente da República, uma figura singular, que encabeça e simboliza, portanto, o Estado. E há um órgão colegial que exprime, que é o representante do povo português. Creio que esta expressão, que está em paralelismo com a designação 'Presidente da República', põe em relevo o carácter colegial, reabilita e dá o devido valor a uma fórmula: a palavra 'República', que na história das ideias, que na história das formas de Estado, tem um conteúdo progressista, tem um conteúdo democrático, é sinónimo de democracia em todas as dimensões que a democracia pode exprimir. Por esse motivo, e sem atribuir a este problema nenhuma importância especial, eu sugeriria a fórmula 'Assembleia da República.”

A proposta para a designação “Assembleia da República” é aprovada por unanimidade e aplaudida prolongadamente por todos os Deputados.

A Constituição seria aprovada a 2 de abril e entraria em vigor no dia 25 de abril de 1976, data das primeiras eleições para a Assembleia da República.

Teresa Fonseca

[1] As designações das assembleias parlamentares (sistemas unicameral e bicameral) desde 1821 podem ser consultadas aqui.

[2] O projeto da UDP não previa uma assembleia parlamentar.

[3] A 5.ª comissão elaborou o articulado da Constituição na parte relativa ao órgão parlamentar, inserida no capítulo “Organização do poder político”.

No período antes da ordem do dia de

8 de março de 1990, o Presidente da Assembleia da República, Vitor Crespo, depois de questionado pelo facto de ter permitido o uso da figura regimental da interpelação por algumas Deputadas, justifica-se referindo que “é óbvio que não têm sido feitas interpelações tal como não são interpelações 99% dos pedidos de palavra que se fazem nesta Casa ao abrigo dessa figura regimental”.

Natália Correia, escritora, política, durante a discussão no parlamento sobre o "Caso PRP" 19/6/1982

Natália Correia, escritora, política, durante a discussão no parlamento sobre o "Caso PRP" 19/6/1982

Rui Homem/Arquivo DN

Mais à frente, depois de ter sido de novo questionado sobre a condução de trabalhos, defende-se, referindo que, desde que usadas com parcimónia e bom senso, a utilização de interpelações e da defesa da honra podem contribuir para dar algum dinamismo à atividade parlamentar e para prestigiar o Parlamento. Esclarece ainda que a Conferência de Líderes tinha optado por manter o período antes da hora do dia, apesar da agenda sobrecarregada, dado tratar-se do Dia Internacional da Mulher e confessa que havia ficado surpreendido ao verificar “que não havia nenhuma mulher inscrita para intervir.”

Apesar de não inscritas, o período antes da ordem do dia inicia-se com interpelações à Mesa por parte das Deputadas Edite Estrela (PS) e Luísa Amorim (PCP). A primeira começa por referir que não é novidade para ninguém que no dia 8 de março se comemora o

Dia Internacional da Mulher, o que pode causar espanto “é a insustentável leveza com que a Assembleia da República trata os problemas da mulher.”

A Deputada Luísa Amorim intervém de seguida, referindo que a Assembleia da República não pode transformar este dia “num ritual falso, hipócrita, vazio”, devendo discutir “nesta data, projetos concretos que respondam aos problemas reais das mulheres, as quais continuam, em Portugal, a ser discriminadas e marginalizadas”.

Depois usa da palavra a Deputada Natália Correia (PRD), que também a solicitou para interpelar a Mesa:

“Poder-se-ia não consentir, mas concluir, que o desdém que aqui e hoje subestima o dia da mulher, relegando-o para o espaço fatalmente exíguo num período de antes da ordem do dia, sem prolongamento, seria um agónico espumar desse decrépito mito da superioridade viril, que nenhuma mulher a sério tomou, mas fazia de conta, porque a então florescente androcracia a tanto a constrangia.

Mas, a ser essa a razão do amesquinhamento a que se vota o dia da mulher na instituição que representa um povo maioritariamente feminino, esperar-se-ia ao menos que o cavalheirismo – que, em galanterias rendidas à mulher, era coalescente à hegemonia viril – se curvasse em vénia, ainda que hipócrita, ao dia da mulher, dando-lhe comemoração condigna nesta Assembleia. Mas nem mesmo isso. Cuidado, Srs. Deputados, não acirreis com essas birras residualmente machistas, sem contrapartida de ramo de flores e beija-mão, um feminismo gerador do poder da mulher, que já alastra por esse mundo fora e que está a acelerar vertiginosamente o crepúsculo da soberania do varão.”

Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).

Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).

Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).

Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).

Deputadas do PS, do PCP e do PRD apresentam o

Voto de Protesto n.º 134/V pela recusa do agendamento da celebração do Dia Internacional da Mulher e da sua apreciação na sessão plenária de 8 de março, que entregam na Mesa, pedindo que seja lido integralmente e votado naquela sessão plenária. O voto, previamente aprovado pela Subcomissão para a Igualdade de Direitos e Participação da Mulher, incluía vários considerandos, designadamente o facto de a celebração do dia 8 de março pela Assembleia da República ter sido sucessivamente esvaziada de conteúdo e transformada em mera liturgia de declaração de intenções, que, segundo as signatárias, em nada contribuíam para a resolução dos problemas concretos das mulheres.

Na sequência de intervenções de Deputados do PSD que responsabilizam a Mesa pela forma como estava a conduzir os trabalhos, o Deputado Lemos Damião (PSD) intervém:

“- Sr. Presidente, V. Ex.ª vai permitir-me que, como homem, me solidarize com as mulheres.

Risos do PSD.

Aplausos do PS e do PCP.

O

Sr. José Lello (PS): - Ah! Valente!

O Orador: Como homem, permita-me que diga às mulheres que, quando não protestam, são mais belas.

Declaração de voto, AHP.

Declaração de voto, AHP.

Como homem, permita-me que diga às mulheres que devem conquistar a igualdade pelos seus méritos e não por serem mulheres.

Vozes do PSD: - Muito bem!

O Orador: - Como homem, permita-me que diga: respeitemo-nos! Finalmente, como homem, peço, empenhadamente, às mulheres que ajudem a criar o Dia Mundial do Homem.

Risos do PSD e do PS.”

As Deputadas Ilda Figueiredo (PCP) e Helena Torres Marques (PS), seguidas do Deputado Carlos Brito (PCP) interpelam igualmente a Mesa, para contestar a decisão de não agendamento de iniciativas relativas à mulher e para exigir a votação do voto aprovado pela Subcomissão para a Igualdade de Direitos e Participação da Mulher.

Depois de consultados os vários grupos parlamentares, no final do período de antes da ordem do dia, o voto foi posto a votação sem declarações de voto e sem discussão, tendo sido rejeitado com os votos contra do PSD e os votos a favor do PS, PCP e PRD.

Como esclareceria a Deputada Edite Estrela, o facto de não ser permitida uma declaração de voto oral, não invalidava a sua apresentação por escrito, o que foi feito de seguida.

Ana Vargas

No dia 20 de agosto de 1975, a Assembleia Constituinte debate na especialidade o texto da Comissão de Direitos e Deveres Fundamentais. Em apreciação está o artigo 2.º da proposta da Comissão1, que determinava a igualdade de todos os cidadãos e o princípio da não discriminação, nomeadamente em função do sexo.

O PCP propõe o aditamento de um artigo, igual ao artigo 25.º do projeto de Constituição que tinha apresentado.

“Artigo 2.º-A

1 - As mulheres têm direitos e deveres iguais aos homens, não podendo ser, por esse motivo, objeto de discriminação em qualquer esfera da vida económica, cultural ou política.

2 - A base da igualdade de direitos e deveres da mulher é a igualdade do direito ao trabalho e a igualdade de salário para trabalho igual.”

Fernanda Patrício (PCP) justifica a introdução deste artigo, como uma resposta à inexistência de igualdade de direitos na prática:

“Este artigo consta no nosso projeto, e não se compreenderia que a Assembleia recusasse este aditamento, visto que é evidente para todos nós que as mulheres trabalhadoras não têm na prática essa igualdade de direitos, que nós teremos por dever considerar nesta Constituinte.”

Maria Helena Carvalho Santos (PS), salientando que o seu partido é o que tem maior representação de mulheres no Hemiciclo, manifesta o seu desacordo relativamente à proposta do PCP, que considera discriminatória:

“Ao consignarem na Constituição a expressão «todos os cidadãos», é bem claro que querem dizer «todas as cidadãs» e «todos os cidadãos», já que, gramaticalmente, se usa o plural masculino. Se a proposta do PC é no sentido de reforçar a igualdade da mulher, então eu lembro-lhe que não foi suficientemente avançada a sua proposta, porque em relação a outras constituições de outros países, em que se consagra o privilégio da mulher em relação a igualdade de circunstâncias.

Nós, no PS, se também não consignámos este princípio no nosso projeto de Constituição, nem o propusemos a este hemiciclo, é porque somos contra os privilégios e os privilegiados.”

Acrescenta ainda que, sendo o problema da igualdade da mulher “um problema social e cultural”, a sua inclusão na Constituição em nada viria, “na prática, alterar as condições sociais, económicas e culturais que afligem ainda muitas das mulheres portuguesas.”

Maria Teresa Vidigal, também do PS, classificaria a proposta de “redundante e paternalista”.

Na discussão na generalidade do Título I (Princípios gerais) da Comissão de Direitos e Deveres Fundamentais, tinha afirmado que aquele título “não se refere especificamente à mulher, mas sim a todos os cidadãos. Achamos correto porque nós não queremos nem admitimos discriminações ou privilégios. Os casos específicos relativos à maternidade e aleitamento devem ser encarados como direitos, e não como privilégios. (…). Destacar o problema da mulher do contexto global revolucionário é desvirtuar a luta de classes e abrir caminho à luta de sexos.”

Diz ainda:

“A revolução socialista não tem sexo. E porque a revolução é uma conquista de todos os dias, será à mulher, no seu papel de mãe e educadora, que caberá a missão de transmitir a seus filhos os conceitos de socialismo que farão deles os continuadores certos de uma revolução certa”.

Pelo PPD, Maria Amélia Azevedo, concordando quanto “à necessidade de, na Constituição e posteriormente noutras leis, (…) ser dada realmente à mulher o lugar que lhe compete na sociedade socialista que nós estamos a construir”, considera o aditamento redundante, uma vez que o princípio da não discriminação em razão do sexo já estava expresso no anterior artigo.

O debate terá provocado risos na Assembleia, denunciados na intervenção de Vital Moreira (PCP), que argumenta pelo aditamento, referindo que o princípio da igualdade da mulher aparece em muitas Constituições:

“Como não considero, ao contrário de alguns Deputados que estão a rir-se, que isto é um assunto de mulheres (risos) – aparentemente os ridentes consideram – devo dizer, para responder ao argumento que aqui foi produzido, e por isso é que estou a falar, de que seria redundante consagrar uma discriminação positiva a favor das mulheres, quando já está no artigo anterior considerado a igualdade e a não discriminação em razão do sexo, devo dizer que esta norma especial, a respeito da igualdade dos direitos da mulher aparece imediatamente a seguir ao artigo sobre a igualdade de direitos em muitas Constituições, nomeadamente em todas ou quase todas as Constituições progressistas, socialistas ou não.”

Afirmando que se trata de um assunto “de todos nós”, José Luís Nunes (PS), considera “perigoso consagrar essa teoria de que efetivamente a igualdade de salário e a igualdade de trabalho seriam condições fundamentais, quase decisivas, no estabelecimento da igualdade da mulher”.

Alda Nogueira (PCP) volta a referir os risos no Hemiciclo a propósito do debate sobre a igualdade da mulher:

“Se outros motivos não houvesse para ser inserida na Constituição que estamos aqui a elaborar, este aditamento proposto pelo PCP, bastavam os risos que aqui soaram para o justificar.”

Respondendo a José Luís Nunes, concorda com a afirmação em como inserir o princípio da igualdade salarial da mulher não basta, mas considera que se “essa disposição não for inserida se podem abrir portas para a continuação de uma superexploração.”

Após a votação que ditou a rejeição da proposta do PCP2, os partidos políticos apresentaram declarações de voto, reforçando os argumentos anteriormente apresentados.

[1] “Artigo 2.º | 1 - Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.

2 - Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito em razão do sexo, ascendência, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social.”

[2] O n.º 1 foi rejeitado, com 33 votos a favor e 101 votos contra, sendo os restantes abstenções. O n.º 2 foi rejeitado, com 33 votos a favor, nenhuma abstenção e os restantes votos contra.

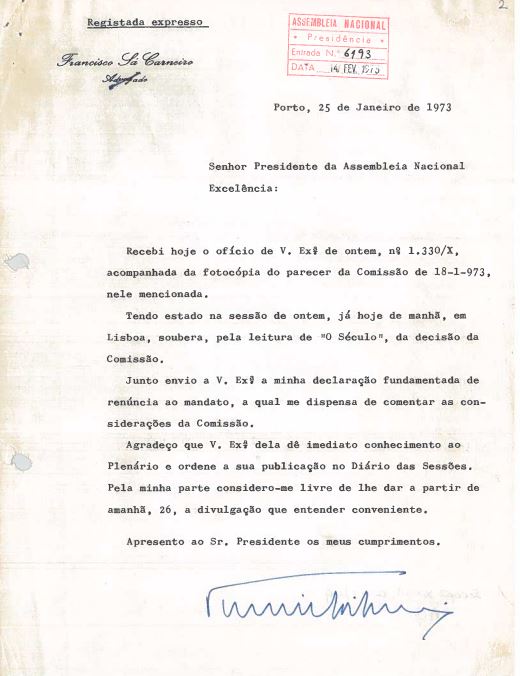

Na carta que dirige ao Presidente da Assembleia Nacional, Sá Carneiro pede expressamente que a declaração de renúncia seja publicada no Diário das Sessões, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).

Eleito em 1969, após a ascensão ao poder de Marcelo Caetano e a anunciada renovação política do regime do Estado Novo, Francisco Sá Carneiro integra a designada Ala Liberal da Assembleia Nacional1.

Cerca de três anos depois,

a 25 de janeiro de 1973, Sá Carneiro renuncia ao mandato de deputado. Na declaração de renúncia, recorda as condições que impôs para a candidatura a deputado: “que ela não implicava o compromisso de apoiar o governo e tinha essencialmente como fim pugnar pelas reformas políticas, sociais e económicas”, no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais.

Sá Carneiro prossegue referindo a sistemática recusa da Assembleia Nacional em debater os projetos de lei por ele subscritos, como o último apresentado sobre a amnistia dos presos políticos. Na exposição de motivos desta iniciativa, o Deputado denuncia a ausência de liberdades públicas e do pluralismo democrático anunciado na campanha eleitoral de 1969. Considera que os “chamados crimes políticos são, na sua quase totalidade, artificiais” e que a sua repressão “é a expressão da intransigência de um poder ilimitado que não admite a livre expressão crítica ou a atuação contrária de quem dele diverge.”2

Projeto de lei sobre a amnistia dos presos políticos, AHP.

Projeto de lei sobre a amnistia dos presos políticos, AHP.

Na apreciação do projeto de lei, a Comissão de Política e Administração Geral e Local começa por criticar a publicitação da iniciativa nos órgãos de comunicação social antes de ser dado o devido conhecimento à Comissão, conforme os termos regimentais. O parecer, aprovado por unanimidade, declara a iniciativa “como gravemente inconveniente.”

Para Sá Carneiro, a “sistemática declaração de inconveniência” dos seus projetos de lei levam-no a concluir que não pode continuar a desempenhar o cargo de deputado com dignidade, “por inexistência do mínimo de condições de atuação livre e útil”.

O anúncio desta declaração é feito na

sessão de 31 de janeiro de 1973, pelo Presidente da Assembleia Nacional, Carlos Monteiro do Amaral Neto:

“É uma decisão que eu respeito tanto quanto deploro. Mas o facto de o Sr. Deputado não ter querido atender à minha diligência para que reconsiderasse sobre ela, obriga-me, nos termos regimentais, a submetê-la a VV. Exas. que, por votação em escrutínio secreto deverão decidir se a aceitam ou não.

Vou comunicar a cada um de VV. Exas. o teor da declaração de renúncia, para se poderem pronunciar com pleno conhecimento de causa, e depois de amanhã proceder-se-á à votação em escrutínio secreto sobre esta declaração de renúncia.”

Dois dias depois,

o Deputado Pinto Machado questiona o Presidente da Assembleia Nacional sobre o facto de o parecer da Comissão e a declaração de Sá Carneiro não terem sido publicados no Diário das Sessões, defendendo que o país tem o direito de saber a razão da renúncia de um deputado.

O Presidente da Assembleia Nacional responde que, de acordo com o Regimento, não é obrigado a mandar publicar a declaração de renúncia ao mandato, entendendo que

não se deve divulgar publicamente questões delicadas que podem envolver “graves melindres”.

Submetida à votação, a renúncia de Sá Carneiro é aprovada com 76 votos a favor e 9 contra.

Teresa Fonseca

[1] A Ala Liberal era constituída por um grupo de personalidades liberais que concorreram como independentes nas listas da Ação Nacional Popular, o partido único que sucedeu à União Nacional. José Pedro Pinto Leite, Francisco Pinto Balsemão, João Bosco Mota Amaral, João Pedro Miller Guerra, e Joaquim Magalhães Mota incluíam-se também neste grupo.

[2] Sobre Sá Carneiro e a questão dos presos políticos, ver também: https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/Regime-presos-politicos.aspx

Na

sessão de 29 de novembro de 1972,

Miller Guerra presta homenagem ao antigo parlamentar José Guilherme de Melo e Castro

[1], destacando as suas qualidades como político, o seu papel crítico das políticas governativas na área da saúde e assistência social e o seu desalento com a fase final da governação de Salazar.

“Era seu costume dividir o regime salazarista em três períodos: o primeiro, que ele hiperbolicamente chamava heroico, ia até à guerra de Espanha; o segundo, de consolidação, até à guerra mundial; o terceiro, denominava-o de estagnação (…).

Eis por que saudou a mudança do Governo em 1968, que ele esperava fosse também do Regime ou, pelo menos, que preparasse as condições para isso. O seu desejo era que uma vida nova começasse, uma vida política europeia, como ele dizia.

(…) Ao marasmo político sucedeu - por bem pouco tempo, infelizmente - o fervilhar das iniciativas em torno da ideia nuclear de liberalização.”

O Deputado Casal-Ribeiro interrompe para lamentar que uma circunstância de luto seja ocasião para uma manifestação contra o regime e a ausência de liberdade.

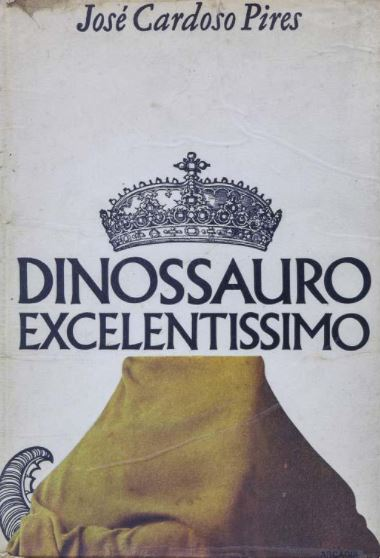

O parlamentar responde às críticas de Miller Guerra, argumentando que a circulação do livro Dinossauro Excelentíssimo prova que há liberdade em Portugal. Da autoria de José Cardoso Pires, com ilustrações de João Abel Manta, o Dinossauro é um retrato satírico da figura de Salazar e do regime autoritário do Estado Novo. Diz Casal-Ribeiro:

“V. Exa. quer mais liberdade do que aquela que nós vivemos neste momento, quando se permite, por exemplo, a saída de um livro ignóbil chamado Dinossauro Excelentíssimo?”

Segue-se uma acesa troca de palavras entre os dois Deputados, em que é retomado o tema da liberdade de expressão e da censura:

Miller Guerra: - Ora, então vamos lá, Sr. Casal-Ribeiro. O senhor falou em liberdade, não foi?

Casal-Ribeiro: - Pois foi.

Miller Guerra: - E lamentou que um livro chamado Dinossauro tenha circulado, não é verdade?

Casal-Ribeiro: - É, é!

Miller Guerra: - Eu por mim, tomara que houvesse muitos Dinossauros e muitos livros que circulassem livremente, que o espírito português não estivesse amordaçado como tem sido há tanto tempo com uma censura que tem, inclusivamente, apreendido livros de Deputados!

Casal-Ribeiro: - Mesmo quando se insulta a memória de uma pessoa que serviu a Nação? V. Exa. acha bem?

Miller Guerra: - Sim, senhor. Em segundo lugar, V. Exa. diz que há muita liberdade.

Casal-Ribeiro: - Eu não disse que havia muita liberdade.

Miller Guerra: - Não? Bom! Então há pouca.

Casal-Ribeiro: - Disse que havia a suficiente para estas publicações.

Miller Guerra: - Então, se há pouca, estamos de acordo.

Casal-Ribeiro: - Não me parece que haja assim tão pouca, mas não haverá, possivelmente, tanta quanta V. Exa. queria.

Miller Guerra: - É verdade. E também não há tão pouca como V. Exa. desejava.

Casal-Ribeiro: - V. Exa. ainda se há de arrepender, tanto como eu, das liberdades que por aí andam.

José Cardoso Pires relata mais tarde este episódio[2], dizendo que esta sessão deixou a Censura de “mãos atadas”, pois “já não podia apreender o livro que o Deputado salazarista tinha citado estupidamente como demonstração da liberdade do regime, e, menos ainda, promover a prisão do autor”.

[1] José Guilherme de Melo e Castro (1914-05 / 1972-09-27) foi Deputado à Assembleia Nacional entre as V e a X Legislaturas, pela União Nacional. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerceu entre 1944 e 1947 as funções de Governador Civil de Setúbal e, mais tarde, entre 1954 e 1957, as de Subsecretário de Estado da Assistência Social. Foi ainda Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas. Considerado o mais “liberal” dirigente da União Nacional, deve-se-lhe o facto de nas listas de 1969 terem sido eleitos deputados os nomes dos mais significativos membros da “Ala Liberal”.

[2] Cardoso Pires por Cardoso Pires. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991, p. 37.

A Lei do Serviço Militar, publicada a 11 de julho de 1968, previa no artigo 2.º que os cidadãos portugueses do sexo feminino podiam ser admitidos a prestar serviço militar voluntário. Se nesta formulação, o que chama logo a atenção é a forma como são identificadas as mulheres, não deixa de ser surpreendente que, enquanto o regime do Estado Novo mantinha as mulheres numa posição de subalternidade em termos de direitos, designadamente no domínio laboral, as tenha admitido a prestar serviço militar, ainda que em regime de voluntariado.

A iniciativa legislativa que deu origem a esta lei foi elaborada por especialistas dos três estados-maiores das forças armadas e, antes de ser debatida na Assembleia Nacional, foi apreciada na Câmara Corporativa. A discussão na generalidade desta proposta de lei na Assembleia Nacional, inicia-se no dia 9 de janeiro de 1968. O deputado Pinto de Mesquita é o primeiro a intervir e considera que esta disposição permite superar “mais um complexo feminino na aspiração da mulher de se equiparar ao homem no exercício de funções públicas.” O deputado Barbieri Cardoso intervém também sobre esta disposição, referindo que se trata de uma inovação que “embora se afigure trazer incontestáveis vantagens, ou, talvez melhor, comece a ser necessária, não deixa de nos causar hesitação e nos levar a ponderar como e até onde o serviço militar prestado pelas mulheres possa ser conduzido. A Câmara Corporativa, ao apreciar essa inovação no nosso serviço militar, deixou nitidamente transparecer o melindre que nela encontra, emitindo opinião de que certamente não se pretenderá levar a mulher portuguesa a tomar parte em ações militares de campanha, em paridade com os homens. Evidentemente que o pensamento dos autores deste projeto nunca terá sido este, não nos resta a menor dúvida de que nunca lhes passou pela mente levar a mulher portuguesa, ainda que voluntariamente, a um serviço nas forças armadas, tal como na China, em Israel ou no Vietname.”

Poderiam assim as mulheres assumir os serviços que, “por oferecerem nenhuns ou quase nenhuns riscos, colocam os homens que os desempenham em situação moral de grande inferioridade perante aqueles que lutam na frente de batalha, sempre sujeitos às traiçoeiras surpresas das emboscadas, das minas ou das armadilhas.”

Na Legislatura em que se produz este debate, a IX, a Assembleia Nacional conta com quatro deputadas: Custódia Lopes, eleita por Moçambique, Maria Ester Guerne Garcia de Lemos, por Lisboa, Maria de Lourdes Albuquerque, pela Índia, e Sinclética Soares Santos Torres, por Angola. Duas delas intervêm no debate relativo a esta questão, evidenciando posições tão ou mais conservadoras que os oradores que as antecederam, chegando a deputada Maria de Lourdes Albuquerque a referir, no debate realizado a 23 de janeiro de 1968, que “a mulher saiu do lar mais por necessidades materiais do que por um desejo de emancipação ou de distração.” Manifesta discordância com o deputado António Santos da Cunha, que, na sessão de 11 de janeiro, admite a possibilidade do serviço obrigatório para o que designa de “sexo fraco”, depois de ter referido que a mulher “disputa aos homens todos os lugares e posições, abandonou o lar e concorre com os homens na vida pública”. Maria de Lourdes Albuquerque conclui referindo que “nem sou partidária de que ela abandone o lar, mas sou com certeza extremamente favorável a que, sem prejudicar a vida do lar, ela contribua voluntariamente para a defesa e o engrandecimento da Nação.”

A deputada Custódia Lopes intervém, na mesma sessão:

“Não somos feministas a ponto de aceitar o exagerado conceito de que a mulher é igual ao homem e que, portanto, lhe cabem os mesmos direitos e idênticos deveres. (…) Não faltam às mulheres as qualidades que se requerem para os serviços auxiliares das forças armadas, e tarefas há mesmo que mais se adaptam propriamente à índole e psicologia femininas. Estão perfeitamente de acordo com a natureza da mulher os trabalhos de secretaria, dactilografia, os serviços de arquivistas, bibliotecárias, telefonistas, radiotelefonistas, mecanógrafas, contabilistas, os serviços em estabelecimentos fabris, os serviços da manutenção militar, de cozinha, de messes, dos abastecimentos, os trabalhos nas oficinas gerais de fardamento, os serviços de administração de pessoal e outros serviços especializados, dos quais destacamos os serviços de saúde, como médicas, farmacêuticas, analistas, enfermeiras e tantos outros.”

Na realidade, o que pode parecer um passo no caminho da igualdade, não é senão a resposta a uma necessidade de reforço dos meios ao serviço da defesa numa situação de guerra que se prolongava desde 1961, daí que se tenha alargado o serviço militar aos inaptos e às mulheres, porque, como é referido pelo deputado Santos Bessa, na sessão de 16 de janeiro, “muitas são as atividades em que muitos indivíduos podem dar valioso contributo para a defesa da Nação, de harmonia com as necessidades desta e com as aptidões, a idade e o sexo de cada qual.”

Evita-se assim, segundo o mesmo deputado, que se desviem das funções específicas do combate homens válidos para assegurar o funcionamento de serviços que podem ser assegurados por pessoal feminino voluntário. Refere ainda que “embora o sexo feminino venha dia a dia exuberantemente demonstrando quão desajustada lhe está a designação de «fraco», nem por isso nos agradaria vê-lo a envergar fardas e a empunhar armas, como já acontece em alguns países. O arremedo varonil destrói-lhe a graça e a feminilidade que lhe são peculiares.”

08/08/1961 - As cinco primeiras enfermeiras paraquedistas portuguesas da Força Aérea Portuguesa. © Arquivo DN.

Nem sequer a existência de enfermeiras paraquedistas desde 1961, várias vezes mencionadas durante o debate, altera a forma como são percecionadas a mulher e as funções que pode exercer durante a prestação do serviço militar. O Deputado Cutileiro Ferreiro refere-se a elas, dizendo o seguinte:

“Só quem já as viu partir, na fragilidade de um helicóptero, rumo ao desconhecido, poderá compreender o que existe de grande e nobre na sua missão. Custa-me a compreendê-las, mas admiro-as. Não as entendo, mas respeito-as.”

A proposta de lei sofre poucas alterações, tendo o artigo 2.º sido aprovado com a redação proposta.

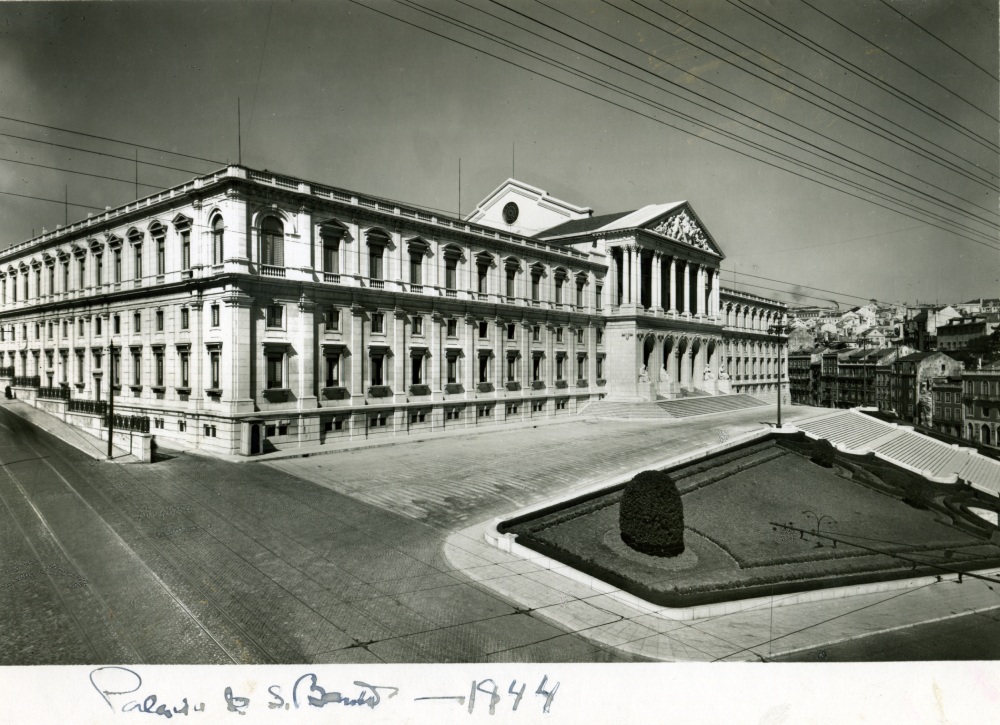

Na sessão da Assembleia Nacional de 3 de abril de 1944, o Deputado Querubim Guimarães dirige-se ao Ministro do Interior, Mário Pais de Sousa, elogiando-o pela forma como tem atuado “em favor da manutenção da ordem e da repressão dos costumes” e no sentido “de moralizar, orientar e ordenar a vida social e a vida política do País”.

Fachada principal do Palácio de São Bento, Bertrand & Irmãos, Lda., 1944, Arquivo Fotográfico da Assembleia da República.

Ao elogio, segue-se um alerta sobre a proliferação no país de “literatura muito estranha” e um apelo para a censura prévia de publicações “nocivas”, contrárias à “tradição cristã” e de pendor “comunizante”.

A título de exemplo, cita um artigo das Seleções do Reader’s Digest, dedicado ao problema da escassez de maridos nos Estados Unidos, em que o autor conclui que “o sistema de um marido para cada mulher só existe realmente quando o número de homens é suficiente para torná-lo possível", depois de referir que "em alguns países da Europa, mesmo na Inglaterra, era grande o número de mulheres que, por se não terem podido casar, recorriam aos maridos das outras".

O Deputado Querubim Guimarães considera que o autor deste artigo “de sexo indeterminado, que tem um nome muito extenso, chamado Amram Schimfeld”, difunde “prenúncios alarmantes da invasão comunizante que vem lá do Oriente”, que põe em causa a “tradição que impõe obrigações restritas a todos os Portugueses na orientação superior de uma moral social inequívoca”.

Considera que proliferação desta literatura, consumida por “senhoras, mulheres, famílias, jovens” é um sinal de que “a estrela vermelha vem marchando para o Ocidente, proporcionando-nos, porventura, amargas horas no futuro”.

O Deputado apela, assim, ao Ministro que tome medidas “contra esta prática abusiva da importação de uma literatura perniciosa, que está a pedir lazareto, como acontece com os empestados...”.

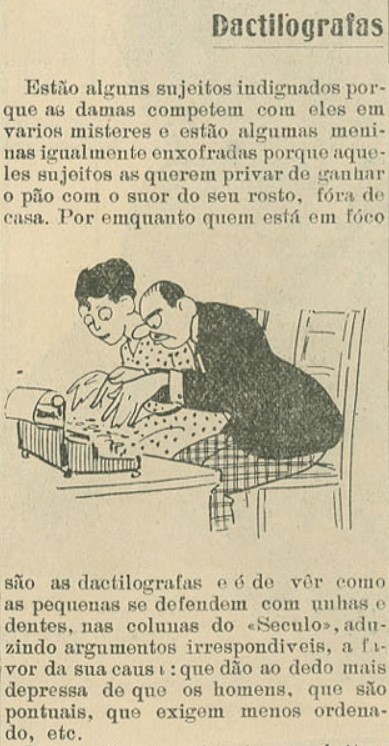

"O Século Cómico", 30 de agosto de 1920.

Na

sessão de 2 de março de 1926 do Senado da República, Ribeiro de Melo apresenta um

projeto de lei para a demissão dos funcionários públicos do sexo feminino, justificando que a presença de mulheres nos Ministérios “faz afronta à opinião pública pelo facto de não possuírem as habilitações literárias indispensáveis ao exercício de funções e bem assim por não terem sido escolhidos entre os que possuíssem a mais perfeita educação e abonadas por um passado de boa moral e de bem conhecida educação familiar.”

De acordo com o Senador, a contratação de mulheres tem origem em favores políticos, prejudicando homens “dedicados e honestos funcionários públicos”. Critica ainda o aumento de funcionárias nos vários Ministérios, oriundas do extinto Ministério dos Abastecimentos, como fator de agravamento da situação económica do país.

A iniciativa de Ribeiro de Melo prevê, entre outras medidas, a demissão das mulheres que não façam prova das suas habilitações literárias, a supressão da carreira de datilógrafa e consequente demissão das funcionárias que preencham esses lugares e o pagamento único de 1000$00 às empregadas demitidas.

O Senador entende o seu projeto como uma reparação dos erros cometidos na contratação de funcionários públicos pela República, por exemplo, como forma de compensação às famílias dos combatentes. Denuncia a proteção excessiva das mulheres empregadas nos Ministérios, originando uma concorrência desleal com os homens:

“A proteção aos funcionários do sexo feminino tem sido tão grande que se as faltas que cometem fossem cometidas por funcionários do sexo masculino, jamais estes poderiam conseguir a sua readmissão a não ser por via duma lei de favor igual às muitas que nós temos votado.”

Negando ser antifeminista, denuncia as irregularidades na contratação de mulheres sem competências para exercerem funções públicas, apenas como “prémio de honra militar devido aos pais, aos irmãos ou ainda aos antepassados mais próximos”, transformando o Estado em asilo “onde se [acolhem] numa promiscuidade tamanha homens e mulheres em plena força da vida, entre 22, 25 e 30 anos”.

Na resposta, o Senador Medeiros Franco insurge-se contra o projeto de lei, que classifica de “antiquado” e “atentatório da dignidade da mulher”, condenando-a “a ser apenas doméstica” e negando-lhe “um lugar na vida pública que ela tem conquistado pelo seu valor e pela sua moral”.

Defende que não compete ao Parlamento demitir funcionários, com o objetivo de reduzir a despesa do Estado. A demissão dos funcionários deve ser fundamentada através de processo disciplinar, independentemente do sexo, “pois há muitas mulheres que produzem mais do que funcionários do sexo masculino”. Acusa ainda Ribeiro de Melo de procurar apenas atingir as mulheres, ao invés de propor uma reestruturação do funcionalismo público.

O Senador Medeiros Franco termina ironizando sobre o pagamento de 1000$00, “de uma só vez, e num só dia”, às mulheres despedidas:

“O ilustre Senador quer renovar as bichas, indo os funcionários do sexo feminino, no dia em que isto seja posto em vigor, receber todos juntos o seu prémio de consolação...

(…)

Mas naturalmente pretende V. Ex. fazer substituir as datilógrafas por datilógrafos.”

O debate continua na

sessão do dia seguinte com o Senador Fernando de Sousa a manifestar-se contra o projeto de lei, apesar de reconhecer nos seus princípios o intuito louvável de “moralizar a administração pública e de remediar males verdadeiramente escandalosos”:

“Poderíamos em rigor admitir o princípio salutar de administração contido no projeto, mas tínhamos de generalizar a sua aplicação em proporções extraordinárias, pois que haveria de olhar à invasão de milhares de funcionários que sucessivamente entraram por favor e de roldão por todas as repartições públicas sem merecimentos, nem habilitações, a ponto de nem haver lugares que ocupassem.”

O Senador manifesta a sua indignação contra “a invasão dos bandos de datilógrafas”. Relata um episódio em que “três ou quatro meninas de saia curta e corpete decotado” escreviam à máquina, entre “grande galhofa”, num gabinete no Ministério dos Abastecimentos. Comenta que “era tal a risota lá dentro que parecia que havia ali um viveiro de canários, tal a alegria e desafogo joviais dessas meninas”. Mas, logo de seguida, opõe-se à generalização a partir deste caso, referindo a existência de datilógrafas sérias e qualificadas, e critica o afastamento das mulheres de determinados cargos:

“De modo algum posso perfilhar o feminismo revolucionário, que faz da mulher uma virago emancipada, mas há um feminismo cristão que respeita a dignidade e os direitos da mulher na vida de família, e na sociedade civil. Esse professo-o, e por isso não posso perfilhar censuras e recusa em absoluto à mulher de ocupar certos lugares.”

Seguem-se outras intervenções enaltecendo, por um lado, o propósito da iniciativa de remodelar o funcionalismo público, mas, por outro, acusando o radicalismo e a violência na forma como fora apresentada.

O autor do projeto volta a defender a sua posição “de um republicano que quer a masculinização dos serviços públicos e não quer a promiscuidade” e termina o seu discurso afirmando:

“Os homens têm uma função mais alta que as mulheres, porque são eles que precisam de arranjar o sustento de seus filhos e dispensar a sua proteção às mulheres.”

O projeto de lei de Ribeiro de Melo é rejeitado, tal como a

moção apresentada, no mesmo debate, pelo Senador Querubim Guimarães, apelando ao Governo para não protelar a remodelação do funcionalismo público.

Cerca de três meses depois, o Parlamento é encerrado na sequência do Golpe Militar de 28 de Maio de 1926, que põe fim ao período da I República.

Apesar da invisibilidade de parte do trabalho feminino, nos finais do século XIX e princípio do século XX, a proporção de mulheres na população ativa em Portugal entre 1900 e 1930 era de 27,9%

1.

O Decreto n.º 4676, de 19 de julho de 1918, que reconheceu às mulheres licenciadas em direito o exercício da profissão de advogado, ajudante de notário e ajudante de conservador, mencionava o seguinte no preâmbulo:

«Exercem já agora a clínica, são professoras em escolas primárias, secundárias e superiores, entram nos serviços públicos telégrafo-postais, e no quadro dalgumas repartições públicas, reconhecido assim pelo Estado o direito das mulheres a serem consideradas como seus funcionários. (…) Tão só se não deverá perder de vista que, iguais embora em capacidade de inteligência e de trabalho, há, contudo, funções de direção e de iniciativa que naturalmente estão reservadas para o homem».

Seis anos depois, a 15 de janeiro de 1924 no Senado da República, é anunciado um projeto de lei, da iniciativa do Senador Ribeiro de Melo, que propõe a demissão de todos os empregados do sexo feminino dos serviços dos Ministérios.

No mês seguinte, o autor desta iniciativa intervém sobre esta matéria, mencionando um artigo publicado no jornal A Tarde, sobre a reforma do Instituto de Seguros Sociais, em que é referido que foram colocados na situação de adidos funcionários do sexo masculino, ficando nas secretarias desse Instituto empregados do sexo feminino. Concordando com a medida, dado que era público que havia um número excessivo de funcionários públicos, defende que sejam colocados na situação de adidos, embora com vencimento, os empregados do sexo feminino, deixando nas Secretarias de Estado os funcionários do sexo masculino. Isto porque considera que há conveniência em dar preferência aos empregados do sexo masculino, dado que «as mulheres, em geral, desde que não tenham uma ocupação em serviços do Estado têm a sua casa para tratar, ao passo que os homens, não há forças humanas capazes de os conservar em casa, a não ser por doença».

Na legislatura seguinte, em março de 1926, o mesmo Senador renova a iniciativa, considerando que ainda se justificava mais a sua apresentação e aprovação do que na legislatura anterior. No projeto de lei propõe a «demissão de todos os empregados do sexo feminino que não provassem ter as habilitações literárias exigidas para os concursos de terceiro oficial dos Ministérios onde estão empregados, bem como os empregados do sexo feminino contratados como datilógrafos, sendo os lugares suprimidos». O mesmo projeto prevê ainda o abono de uma verba a atribuir uma única vez, a título de compensação.

As razões para o elevado número de mulheres contratadas resultavam, segundo refere, da mobilização dos homens para combaterem na Grande Guerra e depois, da necessidade de assegurar a subsistência de viúvas e filhos de combatentes mortos.

No debate então realizado, o Senador Fernando de Sousa do partido monárquico, manifesta discordância do projeto por não parecer justa a demissão em massa de muitas funcionárias dignas (de notar que é o único a designar o cargo no feminino), parecendo-lhe mais adequado remodelar os quadros dos serviços públicos. Na intervenção, não deixa, contudo, de contar um episódio a que assistiu e que designa de «picante»:

«Em 1919, tendo de tratar de um assunto no Ministério dos Abastecimentos, fui ali. O Ministro ainda não estava. Aguardei a sua chegada no gabinete dos secretários.

A folhas tantas vi entrar um grupo de três ou quatro meninas de saia curta e corpete decotado, enigmas pitorescos que pouco deixavam para adivinhar. Abancaram para concertar os termos em que deviam fazer uma representação pedindo que fosse levantada a suspensão de um empregado. Concertados no meio de grande galhofa os termos da representação, entraram para o gabinete do Ministro para escrever à máquina e era tal a risota lá dentro que parecia que havia ali um viveiro de canários, tal a alegria e desafogo joviais dessas meninas. Isto e muitos outros casos análogos são realmente escandalosos!

Querer de uma penada suprimir todos esses lugares, além de injustiça, parece--me violência. Não esqueçamos que nessa legião de dactilógrafas, se algumas há por cuja seriedade não se poderão pôr as mãos no fogo, outras merecem todo o respeito, pois são excelentes funcionárias e têm anos de bons serviços.

Sr. Presidente: o que importa é rever os quadros e diplomas relativos à admissão de funcionários. Hoje parece que os do sexo masculino quase não têm de fazer; tantas dactilógrafas se admitem que dir-se-ia terem eles apenas que se limitar a ler o que elas escrevem».

Apesar de alguns Senadores concordarem com o excesso de funcionários públicos e com a necessidade de moralização dos serviços públicos, rejeitaram o projeto de lei, bem como uma moção apresentada pelo Senador Querubim Guimarães, que recomendava ao Governo que remodelasse os serviços públicos, por entenderem que já o estava a fazer.

Ana Vargas

[1] Fonte: Recenseamentos Gerais da População, citado no artigo «As Mulheres trabalhadoras em Portugal (1890-1970): as representações sobre o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado numa perspetiva feminista», Virgínia Baptista e Paulo Marques Alves, XIV Jornadas Nacionais da História das Mulheres – IX Congresso Iberoamericano de Estudios de Genero, 29 de julho a 1 de agosto de 2019.

No dia 29 de março de 1922, na Câmara dos Deputados, o Deputado Rodrigo Rodrigues

propõe que seja consultada a Câmara para saber se permite que, na véspera do que designa de «raid de aviação ao Brasil, levado a efeito por dois dos nossos mais distintos marinheiros», seja manifestada toda a nossa admiração pelo seu ato que representa uma glória para Portugal.

Ao voto associam-se Deputados em representação do Partido Reconstituinte, do Partido Republicano Liberal, da minoria monárquica e Deputados independentes. Em sentido diametralmente oposto, intervém o Deputado Alberto Xavier, que, apoiando-se numa carta que o próprio Sacadura Cabral havia enviado na véspera à imprensa, considera que o Governo não pode associar-se a uma «tentativa desta natureza, que implica despesas exorbitantes». Apesar de louvar a coragem dos aviadores, defende que o «Governo não pode tomar a responsabilidade de subsidiar financeiramente essa viagem, sem saber se ela terá as maiores probabilidades de êxito». Esta intervenção merece reiterados apartes de «Não apoiado».

Recorde-se que poucos meses antes tinha ocorrido a

Noite Sangrenta, após a revolta militar de 19 de outubro de 1921. À crise económica resultante da participação na I Guerra Mundial, soma-se a crise política, aumentando o ambiente de instabilidade e desânimo que se vive no país, o que justifica o apoio quase generalizado que é dado ao projeto da travessia aérea do Atlântico sul.

Às 7h00 da manhã do dia 30 de março de 1922, Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de Belém, num hidroavião. A 27 de junho, mais tarde do que previsto, aterram no Rio de Janeiro. Apesar do atraso e da perda de dois aviões, a viagem é um êxito, celebrada nos dois lados do Atlântico.

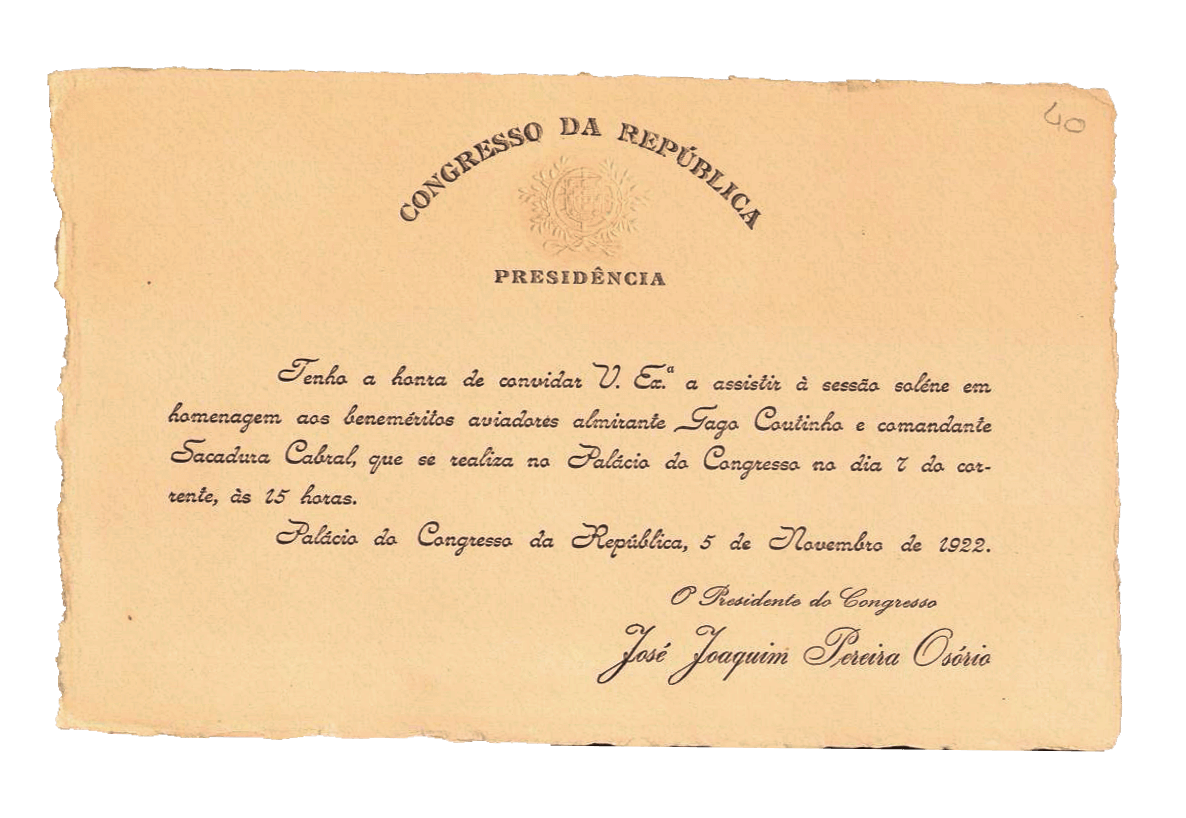

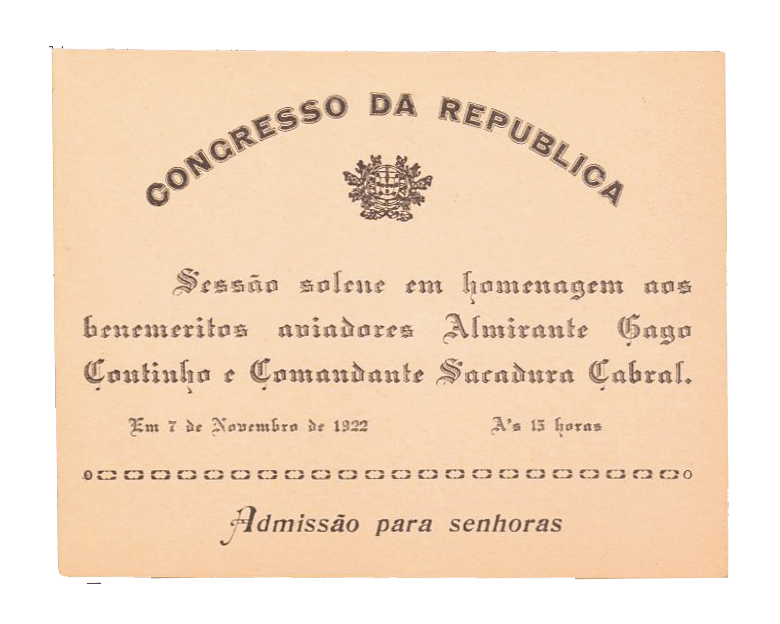

A 7 de novembro do mesmo ano, o Congresso realiza uma Sessão Extraordinária em homenagem aos Senhores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. A sessão obedece a um cerimonial prévia e cuidadosamente preparado, a que não faltaram convites enviados pela Presidência, incluindo os destinados à «admissão para senhoras».

No programa, assinado pelo Presidente do Congresso, para além da organização da sessão que inclui cortejo no início e fim, prevê-se que «a distribuição de bilhetes para assistir a esta solenidade será feita pelo Diretor Geral do Congresso nos dias 5 e 6 do corrente». São também dadas instruções concretas quanto ao policiamento interno e externo por ocasião da sessão.

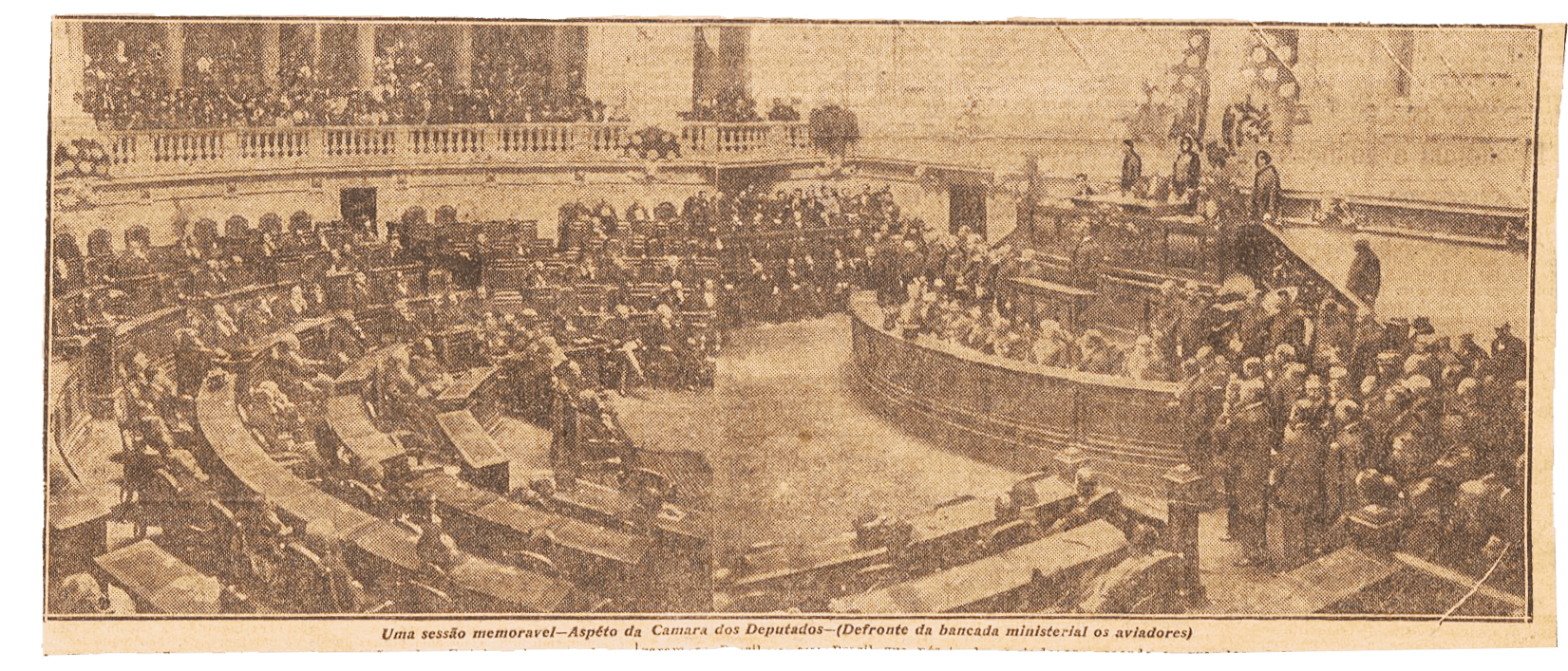

No dia da Sessão Solene, segundo o jornal oficial do Parlamento, quando os aviadores entram na sala, toda a «assistência se levanta. Aplausos gerais. Palmas. Calorosos vivas aos homenageados, à República do Brasil, à Pátria e à República Portuguesa. A manifestação prolonga-se durante alguns minutos».

O Presidente do Congresso, José Joaquim Pereira Osório, faz a

alocução inicial considerando que não podiam os «parlamentares do Congresso da República deixar de se associar às gerais e entusiásticas manifestações do Povo Português, de quem são representantes eleitos, promovendo esta sessão solene em honra exclusiva dos seus bravos e heroicos marinheiros. É o máximo que o Parlamento vos pode oferecer, nunca ofereceu mais, nem melhor, a quem quer que fosse».

Antes de concluir, refere ainda que tem a «intuição de que o grandioso feito que tão gloriosamente levastes a cabo marcou na História Pátria o termo das nossas desditas, empurrando-nos para a vertente oposta do nosso calvário».

As intervenções sucedem-se, comparando os aviadores aos navegadores quinhentistas e considerando que, como refere Cunha Leal, «esta empresa veio na hora própria do desânimo e da desconfiança sobre os destinos da nossa Pátria, que já foi tão grande, hora em que os portugueses começavam a cruzar os braços numa desconsoladora inércia».

Antes interviera o membro do Congresso, Júlio Ribeiro, que gerara uma grande ovação na sala e na galeria ao referir: «Assim, Gago Coutinho e Sacadura Cabral (…) mostraram, heroicamente, numa audácia genial, que a nossa raça, em querendo, hoje como sempre, se alça acima de todas as civilizações (…) devendo ser o nosso ressurgimento nacional. — De ora avante, quem quiser ensombrar a bandeira de Portugal, há de primeiro escurecer o sol!...».

Depois dos membros do Congresso e do Ministro da Marinha, é concedida a palavra ao Comandante Sacadura Cabral, não constando, contudo, a intervenção que faz no jornal oficial do Parlamento, mas de que há, felizmente, registo escrito.

Depois de agradecer as honras que lhes são atribuídas e garantir que apenas pretende regressar «à obscuridade de onde saiu», conclui dizendo:

«Acreditai que sinceramente lamentamos mais não ter feito para merecer essa grande recompensa, mas como a vossa generosidade é grande, permiti-me que, numa súplica ardente, onde ponhamos toda a nossa alma enternecida, exclamemos: tornemos digna e grande esta Pátria, que é de todos nós».

É também no rascunho do jornal oficial que podemos ler a reação a este discurso:

«É um delírio: As senhoras, arrancando os crisântemos dos maciços das galerias atiraram com eles para a sala, as palmas não cessam e os vivas intensificam-se por muito tempo.

Finalmente encerra-se a sessão.

À saída, os aviadores foram acompanhados até à porta do edifício da Câmara com o mesmo cerimonial da entrada, foram de novo, delirantemente ovacionados pela compacta multidão que, por completo enchia os passeios».

Ana Vargas

A participação de Portugal na I Grande Guerra (1914-1918) agravou de forma severa as condições de vida da população, provocando a escassez e as dificuldades de abastecimento de géneros alimentares, nomeadamente do pão.

A 22 de fevereiro de 1917, era publicado um decreto que pretendia responder à crise na distribuição de cereais panificáveis no país, autorizando o Governo a requisitar a farinha existente nas moagens de Lisboa. No dia seguinte, a Portaria n.º 887 determinava que em Lisboa apenas se podia fabricar um único tipo de pão com farinhas de trigo e de milho, em parte iguais. Mais tarde, seria ainda proibido o fabrico de pastéis e bolos na capital.

O Século Cómico, de 19 de março de 1917, refere a passividade do povo perante o “pão-broa igualitário” ou “pão-pedra”:

“Berrámos a princípio (…) fizemos ao princípio as caretas que o caso requeria; custou-nos a triturar o primeiro quilograma da pétrea mistura; vomitámos dois ou três dias – mas acabámos pela resignação”.

Hemeroteca Digital.

No entanto, os protestos contra o “pão igualitário” e a falta de qualidade na sua confeção tiveram eco no Parlamento.

A 17 de abril, o Deputado Alberto da Silveira apresentava o “caso da broa”, denunciando que a população de Lisboa era forçada a comer broa de milho “confessadamente avariado”.

Depois de ser repreendido por insinuar que os ministros se abasteciam de pão de trigo fora de Lisboa, desculpa-os, dizendo que “as senhoras, na sua simplicidade, podiam muito bem pedir aos chauffeurs que trouxessem o pão branco de trigo”, sem o conhecimento dos maridos.

Por fim, confessa ter pedido a uma pessoa amiga que lhe trouxesse pão de Algés, o que acha natural, pois não compreende que “os estômagos dos indivíduos de fora de Lisboa tenham mais direitos” do que o dele.

A crise dos abastecimentos seria agravada nos meses seguintes e culminaria na Revolta da Batata, em maio de 1917, com assaltos populares a mercearias, padarias e outros estabelecimentos comerciais da região de Lisboa.

Na origem dos incidentes terá estado o aumento súbito do preço da batata, alimento muito procurado pelas classes mais desfavorecidas, devido à escassez de pão.

Os tumultos, reprimidos pelas forças da autoridade, resultaram em cerca de 500 presos, a maioria operários, e 40 mortos.

Em 1914, as associações comerciais e industriais de norte a sul, representando a maior parte das forças económicas do país, pedem ao Senado a suspensão do decreto n.º 224, de 17 de novembro de 1913, que determina várias medidas de fomento para a província de Angola, alegando que as disposições desse diploma teriam por consequência inevitável a “desnacionalização da província de Angola e põem em risco desde já os interesses industriais e comerciais da metrópole nas suas relações com aquela colónia.”

O parecer relativo a este pedido, que conclui propondo a suspensão do decreto, é sujeito a ampla discussão, que se inicia a 2 de março de 1914.

O Senador Bernardino Roque é o primeiro a intervir no debate sobre o parecer e considera que “hoje não se fazem conquistas coloniais pelas armas. Essa forma de conquista passou, o meio é mais pacífico e proveitoso. As conquistas hoje fazem-se por processos económicos. Se a província de Angola sofrer a influência económica da Alemanha, poderemos nós ficar com o domínio político, que só traz despesas; mas a Alemanha ficará com o domínio económico que traz o proveito sem os encargos da posse política.”

Na reunião do Senado de 6 de março, prosseguindo o debate sobre o parecer, o Senador Bernardino Roque reitera a sua oposição ao decreto:

“Facilitem-se ao estrangeiro todos os meios para a sua expansão comercial, mas não nos prejudicando a nós.”

Na Sessão seguinte, a 9 de março de 1914, o Senador Pedro Martins faz uma intervenção sobre o “convénio, entendimento, ou como melhor deva chamar-se-lhe entre a Inglaterra e a Alemanha, sobre a partilha entre elas de Angola e Moçambique, (que) corre há anos as colunas da imprensa estrangeira e nacional”.

O Governo responde pela voz de Bernardino Machado, então Presidente do Ministério, Ministro do Interior e, interino, dos Negócios Estrangeiros:

“O que é necessário é que nós, certos da amizade da Alemanha e da Inglaterra, façamos tudo para consolidar os laços, que nos ligam a essas duas grandes nações, e, se temos grandes deveres a cumprir perante o mundo, é necessário cooperar com elas na civilização colonial.

Todos estamos dispostos a cumprir esse nosso dever e a prova foi a aceitação unânime que o Senado deu à proposta do Governo para o governador de Moçambique.

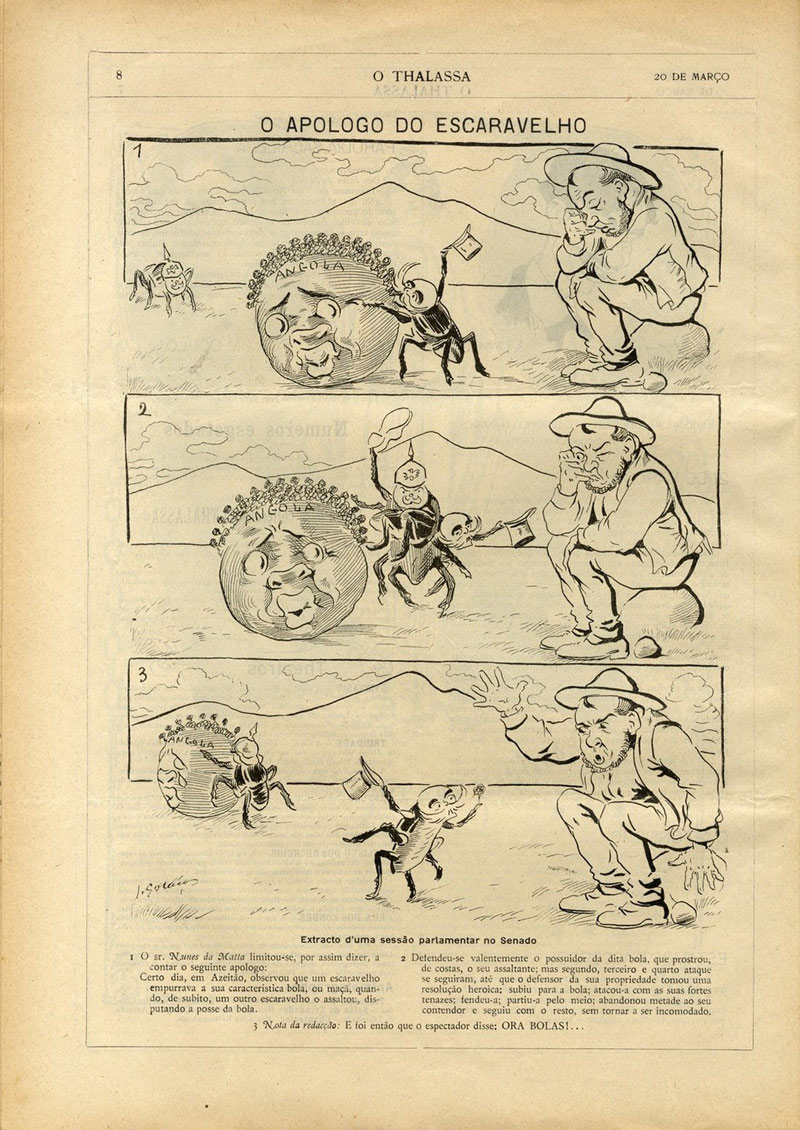

“O Thalassa”, 20 de março de 1914, Hemeroteca Municipal de Lisboa.

Isso quer dizer que todos estamos dispostos a unanimemente cooperar no desenvolvimento da civilização colonial.”

O Senador Cupertino Ribeiro intervém, citando a intervenção precedente e referindo que o que deseja é que “as nossas colónias sejam colonizadas por portugueses, que os hábitos que lhe imprimirmos sejam bem portugueses”. Prossegue, lendo uma notícia, que não é transcrita no Diário das Sessões, e conclui dizendo “como se vê, a questão é séria e nós vemos que agentes de toda a ordem se introduzem nas nossas colónias, fazendo propaganda terrível contra a nossa fraqueza e falta de energia para as manter. Devemos fazer ver que isto não é assim. Mas pelo caminho que vamos seguindo, receio que sejam fundados os receios e eles se traduzam em factos graves.”

É então que o Senador Nunes da Mata pede autorização ao Presidente para relatar um facto curioso e instrutivo, que presenciou na estrada que vai de Azeitão à Arrábida, em que foram protagonistas dois mesquinhos escaravelhos:

“Um pequeno escaravelho fazia rolar na estrada uma bola de excremento, que contente levava para o seu ninho, a fim de dentro dela depor os seus ovos, quando um outro escaravelho lhe saiu ao encontro, a disputar-lhe o, para ele, precioso fardo.

O dono deste subiu acima dele, e, empurrando o inimigo com as patas e serrilha, atirou-o de costas, fugindo em seguida e empurrando precipitadamente a sua querida bola.

Mas o outro escaravelho não desistiu, e voltou ao ataque mais vezes, repetindo- -se os combates anteriores.

Por último, o dono da bola, vendo que não podia defender-se do pertinaz inimigo, depois de o repelir com energia, dirige com a sua serrilha um golpe brusco contra a sua bola, divide-a ao meio, e toma conta de metade, deixando a outra metade ao seu contendor.”

Remata a história dizendo:

“Deixo, Sr. Presidente, ao Sr. Cupertino Ribeiro e ao Sr. Bernardino Roque o cuidado de aplicar ao assunto a lição de boa prudência dada pelo atilado escaravelho.”

Artigo sobre a lei do divórcio, com o texto integral.

Diário de Notícias, 4 de novembro de 1910, Hemeroteca Municipal de Lisboa.

Artigo sobre a lei do divórcio, com o texto integral.

Diário de Notícias, 4 de novembro de 1910, Hemeroteca Municipal de Lisboa.

Menos de um mês depois da Revolução de 5 de Outubro de 1910, que implantou a República, o Governo Provisório da República Portuguesa publica o

decreto com força de lei, de 3 de novembro, estabelecendo o divórcio. O decreto, assinado entre outros, por Joaquim Teófilo Braga, António José de Almeida, Afonso Costa, José Relvas e Bernardino Machado, prevê o divórcio litigioso e por mútuo consentimento. Portugal é então o segundo país europeu – depois da Noruega – a consagrar o divórcio por mútuo consentimento

1.