A Vilafrancada

A reação vitoriosa ao golpe da Martinhada, a elaboração de legislação inovadora, a aprovação e decretação da Constituição, o seu juramento pelo rei D. João VI, a realização de novas eleições em novembro de 1822 e a consequente reunião das Cortes Ordinárias no mês seguinte, foram momentos fundamentais para o liberalismo vintista, mas são enganadores quanto à sua real força, apoio e sustentabilidade. A verdade é que

ao longo daqueles primeiros dois anos e meio, a par de todas as conquistas mencionadas, os liberais tiveram de enfrentar várias tentativas e formas de resistência por parte dos defensores do regresso ao absolutismo, bem demonstrativas das muitas dificuldades de implantação do novo regime.

D. João VI, Rei de Portugal [entre 1816 e 1818?], pormenor de óleo sobre tela, Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).

Logo de início, foram os diplomatas portugueses contrários à Revolução que, invocando o facto de o rei não ter reconhecido a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, levaram a cabo uma campanha de descredibilização do novo regime junto das potências estrangeiras, tentando que estas aplicassem sanções a Portugal ou até mesmo que interviessem militarmente no País. Depois, em março de 1821, como já foi referido no artigo anterior,

o cardeal-patriarca, D. Carlos da Cunha e Meneses, recusou-se a jurar dois pontos das Bases da Constituição 1 , uma atitude simbólica de grande importância, visto tratar-se do detentor do mais alto cargo eclesiástico português. E não esteve sozinho nessa decisão, visto que o bispo de Angra e o bispo de Olba também rejeitaram o juramento constitucional, tendo sido igualmente punidos.

Durante o ano de 1821 sucederam-se vários atos de terrorismo contrarrevolucionário um pouco por todo o País – assaltos, roubos, fogos postos, ameaças de morte e até homicídios –, e, já em abril de 1822, foi a vez de ser descoberta e abortada uma conspiração antiliberal que pretendia dissolver as Cortes, depor o rei e colocar no trono o seu filho mais novo, o infante D. Miguel, um absolutista convicto.2

Em novembro de 1822, a rainha D. Carlota Joaquina, que era profundamente avessa ao liberalismo, negou-se a jurar a Constituição, tendo-lhe o Governo retirado, em consequência, «todos os direitos civis e políticos, inerentes tanto à qualidade de cidadão como à dignidade de rainha». Foi ainda condenada a abandonar de imediato o território português, mas acabou apenas por lhe ser fixada residência na Quinta do Ramalhão, em Sintra, depois de ter conseguido a suspensão da pena graças a um parecer médico.O caso chegou às próprias Cortes, onde o recém-eleito deputado antiliberal José Acúrsio das Neves se destacou na defesa da rainha, dando uma notoriedade pública à causa absolutista que os liberais certamente não desejariam.3

Dom Miguel, [Lisboa, na Impressão de Alcobia, 1823], gravura, BNP.

No início de 1823, era este, portanto, o clima político em que vivia o jovem regime liberal: os seus órgãos de poder funcionavam regularmente, mas a resistência absolutista ia ganhando força e ousadia e constituía-se como uma ameaça cada vez mais real. Beneficiava de uma crescente imprensa violentamente antiliberal e antimaçónica, da proliferação de clubes contrarrevolucionários no Norte e na Beira Interior, e do descontentamento, tanto do Exército, como de grande parte do clero e da nobreza, devido aos privilégios e prestígio perdidos. Por outro lado, a legislação liberal encontrava constantes barreiras à sua implementação, e os efeitos económicos e financeiros da perda do Brasil (setembro de 1822) também contribuíam para o acentuar das divisões no seio dos próprios liberais, enfraquecendo-os.4

Entretanto, o contexto político-ideológico internacional tornara-se, de igual modo, mais adverso à situação vigente em Portugal, já que, no Congresso de Verona (outubro a dezembro de 1822), as principais potências europeias tinham aprovado uma intervenção militar francesa em Espanha, que se veio a desenrolar durante o ano de 1823. Em consequência disso, o regime constitucional espanhol foi derrubado e o rei absolutista Fernando VII foi recolocado no trono. Talvez estimulados por este ambiente antiliberal europeu, no final de fevereiro de 1823, os absolutistas resolveram finalmente avançar para o derrube do liberalismo.

No dia 23, deu-se uma revolta antiliberal em Vila Real, liderada pelo 2.º conde de Amarante, sobrinho do brigadeiro António da Silveira, afastado no rescaldo da Martinhada. O Governo enviou uma força militar de 6000 homens, a qual, após derrota na primeira batalha, a 13 de março, conseguiu vencer os revoltosos no dia 27, forçando o conde e parte das suas tropas a fugirem para Espanha.5

Dona Carlota Joaquina de Bourbon, Imperatriz do Brazil e Rainha de Portugal e Algarves, de M. A. de Castro, Lisboa, [s.n.], 1827, gravura, BNP.

A revolta do conde de Amarante foi um prelúdio do que viria pouco depois. No decurso da madrugada de 27 de maio de 1823, o brigadeiro José de Sousa Pereira e Sampaio, à frente do Regimento 23 de Infantaria, desobedeceu às ordens de marchar para a Beira e dirigiu-se para Vila Franca de Xira, onde não tardaram a instalar-se, também, tropas de outros regimentos sublevados. Provavelmente sob as orientações de D. Carlota Joaquina, D. Miguel, acompanhado por um esquadrão do Regimento 2 de Cavalaria, juntou-se aos revoltosos em Vila Franca, e, de lá, enviou uma carta ao rei, justificando-lhe a posição que tomara: «[…] não podendo ver por mais tempo o abatimento do Trono contra a vontade de todo o Reino, tomei um partido que Vossa Majestade não pode desaprovar. Nós devemos conservar ilesa a majestade real; é um depósito que nos é confiado. Só pretendo servir a Vossa Majestade, como rei e como pai, e libertar a Nação». O infante mandou também afixar nas ruas da localidade uma proclamação aos portugueses, na qual, depois de atribuir à Revolução Liberal a culpa por todos os «males nacionais», lhes pedia apoio, em nome da «causa da religião, da realeza e de vós todos», para restituir ao rei a liberdade e a autoridade, de maneira a que este pudesse outorgar uma nova Constituição, «tão alheia do despotismo como da licença» e reconciliadora da «Nação consigo mesmo e com a Europa civilizada».6

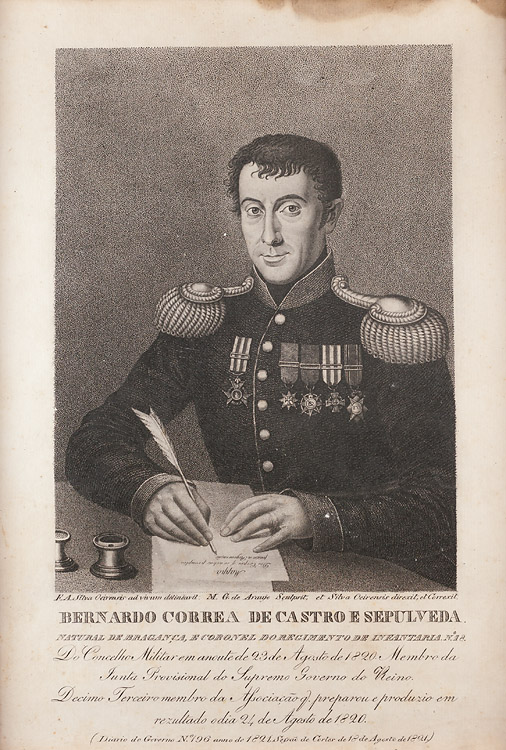

A notícia do que se passava em Vila Franca rapidamente chegou ao conhecimento das Cortes, que nomearam o general Bernardo Sepúlveda comandante das forças militares de Lisboa e responsável pela sua defesa e segurança. Antes, Sepúlveda fora ouvido pelos deputados, tendo-lhes comunicado que não só o Exército da capital era fiel à Constituição, como o próprio rei, com quem ele tinha falado, lhe tinha garantido querer honrar o seu juramento constitucional, afirmação que provocou uma ruidosa reação de contentamento na sala das Cortes e respetivas galerias. As Cortes enviaram, então, ao rei uma mensagem informando-o de que tinham decidido declarar «perigosas as circunstâncias do Estado» e pedindo-lhe para, ouvido o Conselho de Estado, proceder a modificações no elenco do Governo, chamando personalidades nas quais se pudesse confiar a defesa da Constituição e das «públicas liberdades». O rei assim fez, mas três dos nomeados para o novo Governo viriam a recusar os cargos e a aderir à revolta.7

Bernardo Sepúlveda, Arquivo Histórico Parlamentar.

O general Sepúlveda, no entanto, cedo se revelou um traidor. No dia 29 de maio, ao início da noite, partiu para Vila Franca para se juntar a D. Miguel, levando consigo quase três centenas de homens. Porém, à chegada, na manhã de 30, o infante mandou-o prender, desconfiado do seu comportamento ambíguo. Ainda assim, a ação de Sepúlveda mostrou-se decisiva para os objetivos dos revoltosos, pois deixou Lisboa com poucas tropas disponíveis para a proteger. Entretanto, as Cortes discutiam o que deviam fazer perante o sucedido. A maior parte das intervenções foi no sentido da manutenção da fidelidade à Constituição e da resistência perante os seus inimigos, com uma das mais dramáticas a surgir da parte de José Máximo da Fonseca Rangel: «Quando ela [a Constituição de 1822] me ordenar que outros deveres advogue então o farei, porque só então perjuro não serei; mas enquanto só uma fação de iludidos ou escravos me intimar o contrário, impávido lhe resistirei; enquanto este braço puder sustentar esta espada eu serei livre; se o poder da tirania me arrancar deste recinto, nos degraus do patíbulo, no meio das fogueiras, expirarei clamando: “Constituição de 1822, liberdade ou morte”.»

Os deputados deliberaram, então, que as Cortes iriam funcionar em sessão permanente enquanto a crise política não fosse resolvida e aprovaram uma proclamação – que nunca chegou a ser publicada – na qual declaravam querer conservar a Constituição tal como a haviam jurado.8

Foi nesta altura que D. João VI, embora hesitante, acabou por agir e influenciar decisivamente o rumo dos acontecimentos. No dia 30, tornou pública uma proclamação em que se dizia fiel à Constituição, apelava à confiança nas Cortes e no Governo, negava qualquer limitação da sua liberdade ou autoridade, como D. Miguel afirmara, e manifestava a intenção de punir o filho revoltoso. Porém, nesse mesmo dia, de modo inesperado, o rei resolveu abandonar o Palácio da Bemposta e pôr-se a caminho de Vila Franca de Xira, ao encontro de D. Miguel. A 2 de junho, o

Diário do Governo publicou uma proclamação do rei aos habitantes de Lisboa, na qual era expresso um entendimento da realidade muito diferente daquele manifestado poucos dias antes: «A experiência […] tem demonstrado de um modo bem doloroso para mim e funesto para a Nação, que as instituições existentes são incompatíveis com a vontade, usos e persuasões da maior parte da Monarquia: os factos por sua evidência vigoram estas asserções; […]

Nesta crise melindrosa cumpre-me, como rei e como pai dos meus súbditos, salvá-los da anarquia e da invasão, conciliando os partidos que os tornam inimigos. Para conseguir tão desejado fim é mister modificar a Constituição; se ela tivesse feito a ventura da Nação, eu continuaria a ser o seu primeiro garante; mas quando a maioria de um povo se declara tão aberta e hostilmente contra as suas instituições, estas instituições carecem de reforma.» Afastando qualquer desejo de poder absoluto, o monarca garantia querer manter as liberdades e prometia uma nova Constituição.9

Verificada a impossibilidade de resistência à força militar dos revoltosos,

esta mudança de ideias pode ser interpretada como uma cedência de D. João VI às exigências do filho e do Exército, mas moderada pela influência do seu mais próximo conselheiro, o liberal marquês de Loulé, direcionando o reipara uma solução de compromisso, que não só colocaria um fim ao conflito,10 mas permitiria, em simultâneo, evitar o regresso ao absolutismo e elaborar uma Constituição moderada, mantendo, assim, os liberais na esfera do poder, ainda que apenas a sua fação mais conservadora e hostil à Constituição e às reformas mais radicais promovidas pelas Cortes. À margem deste entendimento ficava o inimigo comum: os liberais fiéis à Constituição de 1822, representados pela maioria dos membros das Cortes.

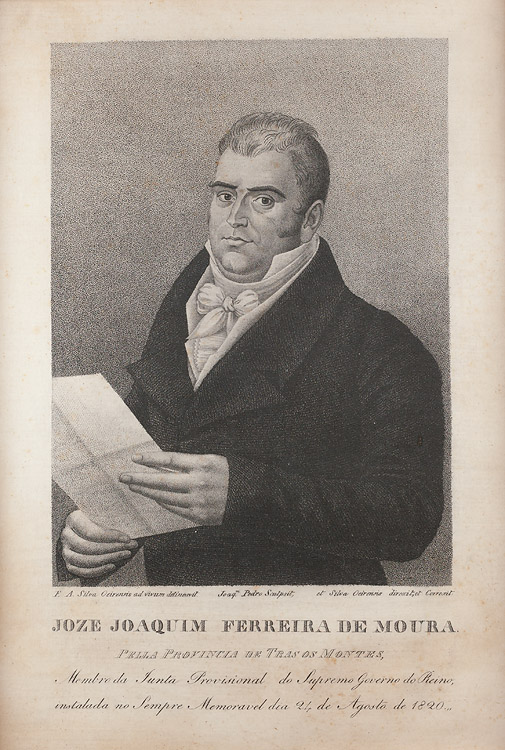

No mesmo dia, nas Cortes, em resposta a uma situação que parecia cada vez mais desesperada para o lado liberal, o deputado José Joaquim Ferreira de Moura proferiu um discurso marcante e possivelmente determinante para a última deliberação parlamentar vintista: «Dois são os meios, na minha opinião, de sair desta crise:

resistir ou ceder. Resistir é inútil e contrário ao bem da Pátria. Jamais aconselharei a resistência aos meus constituintes, porque são povo indefeso. Quando o fanatismo político tem conduzido os habitantes de uma cidade aberta ao extremo de se baterem com tropas aguerridas, o resultado sempre tem sido verter sangue inútil e pôr mais um degrau para subir algum militar ao trono do despotismo e para consolidar a opressão. Ceder e protestar é portanto o meu voto. Ceder é a extremidade a que a força reduz, e a ninguém avilta. A honra também capitula dentro de uma praça; mas o protesto, de que não há direito, antes há violência no poder que ataca, deve ficar para um capítulo da história, e que honroso capítulo!… […] Mas a época de ceder é hoje, é amanhã; quando será a mais oportuna? Isto é o que não vos sei dizer. Esta é outra questão; o que só sei dizer-vos é que os representantes da Nação, legislando, sem força executiva, nem sequer nominal, é o cúmulo do indecoroso.»11

José Joaquim Ferreira de Moura, Arquivo Histórico Parlamentar.

A 2 de junho de 1823, as Cortes, reconhecendo não terem condições executivas para continuar a exercer as suas funções e considerando que insistir em tentar fazê-lo seria desonroso para a Nação da qual eram representantes, anunciaram que iriam interromper as suas sessões até que o Presidente das Cortes ou a deputação permanente julgassem conveniente a sua retoma, acrescentando ainda um protesto «em nome dos seus constituintes contra qualquer alteração ou modificação» que viesse a ser efetuada na Constituição de 1822.12

Neutralizada a resistência parlamentar, o rei fez D. Miguel comandante em chefe do Exército, nomeou um novo Governo, constituído por absolutistas e por liberais conservadores, dissolveu as Cortes, e restituiu todos os direitos civis e políticos a D. Carlota Joaquina, que pôde, também, regressar ao Palácio da Bemposta.

Com o golpe que ficou conhecido como a Vilafrancada, terminava, assim, ao fim de quase três anos, a primeira experiência política liberal portuguesa, o Vintismo. O trabalho de desmantelamento da sua obra pôde, então, ser rapidamente iniciado. Só durante o mês de junho foram libertados os presos políticos, autorizado o regresso dos exilados políticos (como o cardeal-patriarca e o conde de Amarante), substituídas as câmaras municipais, extintos o Conselho de Estado, as guardas nacionais e o laço constitucional,13 e proibidas as sociedades secretas, tendo sido estabelecidas penas duras para os infratores.

Como era esperado, a própria Constituição de 1822 foi anulada, por decreto assinado por D. João VI, no dia 18 de junho, e a 5 de junho do ano seguinte, foram consideradas «nulas e de nenhum efeito todas as inovações, decretos e leis» elaboradas pelas Cortes. Já na véspera, 4 de junho de 1824, uma carta de lei anunciara a reunião de Cortes na forma tradicional e dissolvera a comissão constituída para redigir o projeto de Carta Constitucional, deitando por terra o mais importante objetivo dos liberais conservadores. Só em 1826, com a morte de D. João VI e a ascensão ao trono de D. Pedro IV, conseguiriam atingi-lo.14

Quanto ao espírito vintista, foi herdado pela esquerda liberal radical – ou simplesmente pelo «radicalismo», como alguns estudiosos preferem chamar-lhe15 – das décadas de 1830 e 1840, que teve, porventura, o seu último grande momento de glória na Revolução de Setembro, em 1836, tendo sobrevivido, depois, no ideário republicano.

1- O cardeal-patriarca recusou-se a jurar os artigos 10.º e 17.º das Bases da Constituição.

2-Neste parágrafo: Joaquim de Carvalho, «História Política - Capítulo III - Irradiação do Movimento Revolucionário», in Damião Peres (direção),

História de Portugal, edição monumental, vol. VII, Barcelos, Portucalense Editora, 1935, pp. 91-92; Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.),

História de Portugal, vol. 5 -

O Liberalismo, coordenação de Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque, s. l., Editorial Estampa, 1998, pp. 57; José Tengarrinha,

Nova História da Imprensa Portuguesa: das Origens a 1865, Lisboa, Temas e Debates / Círculo de Leitores, 2013, p. 338.

3-Neste parágrafo: Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção),

História de Portugal, edição monumental, vol. VII, pp. 120-121;

Diário das Cortes da Nação Portuguesa, sessão de 11 de dezembro de 1822, pp. 138-139;

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1883, pp. 503-504, pp. 508-510; Sara Marques Pereira, «José Acúrsio das Neves», in Zília Osório de Castro (dir.), Isabel Cluny e Sara Marques Pereira (coord.),

Dicionário do Vintismo e do Primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828), vol. II, Lisboa / Porto, Assembleia da República / Edições Afrontamento, p. 312.

4-Neste parágrafo: José Tengarrinha,

Nova História da Imprensa Portuguesa: das Origens a 1865, pp. 340-342, p. 363; Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção),

História de Portugal, p. 119; Fernando Pereira Marques, «Do Vintismo ao Cabralismo», in António Reis (direção),

Portugal Contemporâneo, vol. 1, Lisboa, Publicações Alfa / Selecções do Reader’s Digest, s. d., p. 36;

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, pp. 685-686; J. S. da Silva Dias, «O Vintismo: realidades e estrangulamentos políticos», in

Análise Social, vol. XVI (1.º-2.º), 1980 (n.º 61-62), p. 277.

5-Neste parágrafo: Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.),

História de Portugal, vol. 5 -

O Liberalismo, p. 58; Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção),

História de Portugal, p. 121; José Adelino Maltez,

Tradição e Revolução: uma Biografia do Portugal Político do Século XIX ao XXI, vol. 1, Lisboa, Tribuna da História, 2004, p. 194.

6-Neste parágrafo: Fernando Pereira Marques, «Do Vintismo ao Cabralismo», in António Reis (direção),

Portugal Contemporâneo, vol. 1, p. 38; Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.),

História de Portugal, vol. 5 -

O Liberalismo, p. 58;

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 698-699.

7-Neste parágrafo:

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 692-696, p. 702; José Adelino Maltez,

Tradição e Revolução: uma Biografia do Portugal Político do Século XIX ao XXI, vol. 1, p. 194.

8-Neste parágrafo:

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 692-696, p. 703-705; Francisco Vaz, «Bernardo Correia de Castro e Sepúlveda», in Zília Osório de Castro (dir.), Isabel Cluny e Sara Marques Pereira (coord.),

Dicionário do Vintismo e do Primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828), vol. II, p. 620; Fernando Pereira Marques, «Do Vintismo ao Cabralismo», in António Reis (direção),

Portugal Contemporâneo, vol. 1, p. 38.

9-Neste parágrafo:

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 692, pp. 706-708, p. 712.

10-Sandra Lobo, «Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto - 1.º Duque e 2.º Marquês de Loulé, 9.º Conde de Val dos Reis», in Zília Osório de Castro (dir.), Isabel Cluny e Sara Marques Pereira (coord.),

Dicionário do Vintismo e do Primeiro Cartismo (1821-1823 e 1826-1828), vol. I, pp. 185-186; Joel Serrão, «Vila-Francada», in Joel Serrão (direção),

Dicionário de História de Portugal, vol. 6, Lisboa, Iniciativas Editoriais, [imp. 1979], pp. 309; Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.),

História de Portugal, vol. 5 -

O Liberalismo, p. 59.

Para lá do aconselhamento do marquês de Loulé a D. João VI, Joel Serrão também refere a influência do conde de Subserra em D. Miguel como fundamental para se ter chegado a um entendimento.

11-Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 717.

12-Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 718.

13-As guardas nacionais eram uma milícia em que todos os cidadãos portugueses no exercício dos seus direitos políticos, entre os 21 e os 50 anos, eram obrigados a servir, com algumas exceções. Fora criada a 22 de março de 1823, por proposta de Ferreira de Moura, após o secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Manuel Gonçalves de Miranda, ter chamado a atenção das Cortes para a evolução da situação política europeia e da ameaça de uma intervenção estrangeira como a que se anunciara para Espanha (Isabel Nobre Vargues, Luís Reis Torgal, «Da Revolução à Contra-Revolução: Vintismo, Cartismo, Absolutismo. O Exílio Político», in José Mattoso (dir.),

História de Portugal, vol. 5 -

O Liberalismo, p. 55;

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 647).

O laço constitucional azul e branco era um símbolo liberal de uso obrigatório «no chapéu ou barretina» para «todos os oficiais e soldados do Exército e Armada portuguesa», assim como para «todos os empregados públicos, tanto civis como militares, de qualquer ordem, hierarquia ou graduação» (Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 237).

14-Neste parágrafo:

Documentos para a História das Cortes Gerais da Nação Portuguesa, tomo I, p. 746, p. 749, pp. 775-782, p. 877; Joaquim de Carvalho, Damião Peres, «História Política - Capítulo V - A Contra-Revolução», in Damião Peres (direção),

História de Portugal, pp. 123-126.

15-Com efeito, Maria de Fátima Bonifácio, por exemplo, estabelece uma oposição entre «liberalismo» e «radicalismo» (cf. Maria de Fátima Bonifácio,

O Século XIX Português, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2002, pp. 15-17).